অচেনা ভিয়েতনাম – দ্বিতীয় অধ্যায়

(চতুর্থ পর্ব)

@Asim Deb

সায়গন শহরের কেন্দ্রস্থল ডিস্ট্রিক্ট ওয়ানে এসে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, লাউডন স্ট্রীট, থিয়েটার রোডের কথা মনে পড়ে যায়। তবে বিরাট ফারাকটা এই যে খানেক পরে পরেই ২৫-৩০-৩৫ তলা বাড়ি। তার সাথে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, স্ট্রিটফুড খেয়ে কেউ শালপাতা বা চায়ের ভাঁড় রাস্তায় ফেলে দেয় না। পুরনো অঞ্চলও আছে, সেখানেও রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো।

হোটেলে ব্রেকফাস্টে আজও সবই অন্যদেশের ডিস, ভারতীয় কিস্যুই নেই। এক সর্দারনী ১০০ ভাগ নিরামিষাশী। তাহলে তুমি ব্রেড মাখন খাও, কিন্তু উনার না’পসন্দ। আমিষ খাওয়া দূর অস্ত, ইনি ছোঁবেনই না। নিরামিষ কন্টিনেন্টাল চলে। কিন্তু উনার প্রশ্ন, এই নিরামিষ কি আলাদা নিরামিষ কিচেনে আলাদা নিরামিষ হাঁড়ি কড়াইয়ে রান্না হয়? না একই কিচেনে আমজনতার কড়াইয়ে? স্বামী অসহায়। তাঁর প্রশ্ন রেস্তোরাঁর কেউ বোঝে না। সর্দারনী তখন স্বামীকে বলেন, আরে ইয়ার, ইন লোগোকো থোড়া সমঝাও না।

যেখানে সামনেই ওমলেট বানিয়ে দেয়, এই আমিষ নিরামিষ আলোচনার অনুসন্ধান সেখানেই। (প্রসঙ্গত বলি, ওমলেট মানে সাধারণ এক ওমলেট। আপনি মশালা ওমলেট অর্ডার দিলে ওনারা কিস্যুই বুঝবেন না, বা উৎপটাং কিছু হয়তো পেয়ে যেতে পারেন, তাই চান্স না নিয়ে স্রেফ বলবেন ওমলেট)। যাই হোক, সর্দারনী সামনে একবার গ্যাস ওভেন দেখায়, একবার কিচেন কিচেন বলে। আর রেস্তোরাঁর লোক বোঝার চেষ্টা করে ম্যাডামের নিরামিষ হাঁড়ি কড়াইটি কি বস্তু? সর্দারজী আমাকে সামনে পেয়ে ভরসা পায়। বলে, আমি যদি একবার এঁদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। আরে, সওয়ালটা কি সেটাই তো বুঝলাম না। কি বোঝাবো? কাকে বোঝাবো? রেস্তোরাঁর লোককে? নাকি সর্দারনীকে? সর্দারকে বললাম, ভাইসাহেব, তোমার আদর্শ হিন্দু হোটেল আর তোমার বামুন পাচক ঠাকুর এখানে কোথায় পাবে? এই যাত্রায় সকালে শুধু পাউরুটি আর মাখনেই চালাও। আর দুপুরে-রাতে দু’বেলায় আশেপাশের ইন্ডিয়ান শাকাহারী রেস্তোরাঁয় গিয়ে আলু সেদ্ধ (সাহেবদের স্ম্যাসড পটেটো) বেগুন পোড়া, সাদা বাসমতী চালের ভাত খাও। এভাবেই ক’দিন কাটিয়ে দাও। নইলে দিনে তিনবেলাই কলা আপেল দিয়েই চালাও। সর্দারনী তখন বলে, বাইরে রাস্তায় গিয়ে কলা আপেল কিনে খাওয়ার থেকে এখানে খাওয়ায়ই ভালো, প্যাকেজে ব্রেকফাস্টের পয়সা যখন দেওয়াই আছে।

ব্রেকফাস্টের পরে হোটেলের লবিতে এসে শুনি, রিসেপশনের কন্যাটি বলে আজ আমার জন্মদিন, রুমে কেক পাঠিয়ে দেবে। তাজ্জব কি বাত!! জানলো কি করে? পাসপোর্ট দেখে? বিদেশে এরকম সারপ্রাইজ? তার মানে, যেখানেই ঘুরতে যাই না কেন, তিনটের মধ্যে আমাদের হোটেলে ফেরত আসতেই হবে।

এবার রিসেপশনের মেয়েটিকে একটা ফটো দেখাই। আমার মোবাইলে তোলা। হোটেলের রুম থেকে দেখি সামান্য দূরেই ইউরোপীয় ঘরানার পুরনো দিনের এক বিরাট বাড়ি। ফটোটা দেখাতেই উনি জানালেন যে সেটি নিকটেই, একটি স্কুল। আমি বলি, স্কুল? মানে, স্কুলের এইরকম বিল্ডিং?

হ্যাঁ, ইয়ে স্কুল হ্যায়। ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই যদি স্কুলের চেহারা হয়, তাহলে আমার কলেজ স্ট্রীটের সরকারি হিন্দু স্কুল এতই গরীব ছিলো?

১৯৯৭ সালে কিন্ডারগার্টেনের দুটি সেকশনে মাত্র দু’জন বিদেশী মাস্টার ও ৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এটির শুরু। আজ ২০২৩ সালে, মানে পঁচিশ বছর বাদে এখন তিনটে ক্যাম্পাস, আলাদা বিল্ডিং এ কিন্ডারগার্টেন, লোয়ার আর আপার ক্লাস। কায়দার আমেরিকান ও ব্রিটিশ সিলেবাস পড়ানো হয়। আছে হাইটেক লাইব্রেরি আর সেলফ লার্নিং সেন্টার। আছে অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স হল, আধুনিক খেলার মাঠ, সুইমিং পুল। উনারা বলেন, আজ ৫২ টি দেশের ১,৮০০ ছাত্রছাত্রী নাকি এখানে পড়ে। এবং বছরের ফিস, আমি কোন ক্লাসে পড়বো, সেই হিসাবে ২৮,৫৫,০০,০০০ VND থেকে শুরু করে ৮০,৭৪,০০,০০০ VND পর্যন্ত, মানে ভারতীয় টাকায় ২৬ লাখ থেকে শুরু করে ৭৬ লাখ পর্যন্ত। বলে তো এত এত লাখ, সত্য মিথ্যা জানি না। আমি আদার ব্যাপারী। একি আমার ৬০-৭০ এর বেঙ্গল জমানায় মাসে ছ’টাকা মাইনের হিন্দু স্কুল? বা মাসে ২০ টাকা মাইনের বিই কলেজ?

স্কুলগুলো আমাদের দুন স্কুল, সিমলা স্কুলের মতনই। এলিট ক্লাসের শিশুবয়সীদের মাথায় বিদেশী ঘরানায় দীক্ষার সব পাকাপাকি জুগাড়। শিক্ষা কতটা হয় আন্দাজ পাই না, তবে দীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ত্রুটি থাকে না। খোঁজ নিলাম, শুধু সায়গন শহরেই নাকি উচ্চঘরানার গোটা পাঁচেক মার্কিনী সিলেবাসের স্কুল আছে। সব স্কুলের রেটিং সমান নয়। যেরকম সুনাম বা রেটিং, বাৎসরিক গুরুদক্ষিণাও সেরকম। তবে ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ লাখের কমতি কেউ নাই। ১৫ লাখ থেকে শুরু, তারপর তুমি কোন বিদ্যালয়ের কোন ক্লাসে পড়বে? ক্লাসে বসার বেঞ্চি কিরকম? গেটের দরোয়ান কিরকম ইংরেজি বলে? ঘোড়ায় চড়া শিখায়? সোর্ড ফাইটিং খেলা হয়? ইত্যাদি নানারকম ফর্মুলায় দক্ষিণার পরিমানটা বিধাতা আর স্কুল কর্তৃপক্ষ মিলে ঠিক করেন।

******

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল Vĩnh Nghiêm প্যাগোডা, উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এক প্রাচীন বৌদ্ধ প্যাগোডা। গ্র্যাব ট্যাক্সি (মানে আমাদের ওলা উবের) বুক করেছিলাম। কি হলো জানিনা, পরে জানলাম যে সে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো Xa Loi Pagoda দেখাতে। ট্যাক্সিওয়ালা জেনে বুঝে ভুল করেছে মনে হয় না, কারণ এখানে গ্র্যাব ট্যক্সির খুবই সুনাম, হয়তো আমাদের ইংরেজি উনি বুঝতে পারেন নি।

এই দুটি প্যাগোডা নিয়ে দুই’চার লাইন বলি।

Vĩnh Nghiêm Pagoda (Chùa Vĩnh Nghiêm; literally Ever Solemn) তৈরি হয় ১৯৬৪ সালে, যখন দুই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী Thích Tâm Giác আর Thích Thanh Kiểm উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণের সায়গন শহরে এসে ৬৫ হাজার স্কোয়ার ফুটের জমি নিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের উদ্দ্যেশ্যে এই বিশাল প্যাগোডাটি নির্মান করেন। ভিয়েতনাম দেশের এটিই প্রথম সনাতন ভিয়েতনামী ঘরানার (traditional architecture style) প্যাগোডা, যদিও এটি কংক্রিটের নির্মান। (সেইসময় প্যাগোডা সাধারণত কাঠের তৈরি হতো)। ১১ শতাব্দীর প্রাচীন Đức La গ্রামের Vinh Nghiem বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে এটির তৈরি আর নামকরণ হয়। প্রতি চন্দ্রমাসের ১ তারিখে আর ১৫ তারিখে এখানে বিশেষ প্রার্থনা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর মূল্যায়ন অসীম। কয়েকটি ছবি দিলাম।

এবার আলোচনায় আসি Xá Lợi প্যাগোডায় যেখানে আমরা এসেছিলাম। (ভুল করে??)

১৯৫৬ সালের ৫০০০ স্কোয়ার মিটার জায়গা নিয়ে Xá Lợi Pagoda (Vietnamese: Chùa Xá Lợi; chữ Hán: 舍利寺) এই প্যাগোডা তৈরির শুরু আর ১৯৫৮ সালে ৩২ মিটার উঁচু এই সাত মঞ্জিল প্যাগোডার নির্মান শেষ হয়। পরে ১৯৬১ সালে টাওয়ারে দুই টন ওজনের বেল (ঘন্টা) বসানো হলে এটি হয় ভিয়েতনাম মুলুকের সবথেকে উঁচু বেল টাওয়ার প্যাগোডা, আর সায়গন শহরের সবথেকে বড় প্যাগোডা। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এটি ছিলো ভিয়েতনামী বৌদ্ধ এসোসিয়েশনের সদর দফতর (headquarter)। একটু আগেই Vĩnh Nghiêm প্যাগোডা নিয়ে বলেছি, এটি তাঁর থেকেও পুরনো, এবং ভিয়েতনামী বৌদ্ধদের কাছে এরও মূল্যায়ন কিছু কম নয়। বৌদ্ধদের দেশে এসে এরকম ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্যাগোডা দেখা আমাদের এই প্রথম। সুতরাং ট্যাক্সি যদি ভুল করেও আমাদের এখানে নিয়ে এসে থাকে, আমরা না দেখার বা না জানার কিছুই হারাই নি। কয়েকটি ছবি দিলাম।

মোবাইল ফোনের ক্যামেরার হ্যাপা। খালি চোখে প্যাগোডার টাওয়ার দেখি সোজা। আর ফটোতে আসে পিসার টাওয়ারের মতন হেলানো। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

মোবাইল ফোনের ক্যামেরার হ্যাপা। খালি চোখে প্যাগোডার টাওয়ার দেখি সোজা। আর ফটোতে আসে পিসার টাওয়ারের মতন হেলানো। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

আমরা ভেতরে ঢুকে দেখি খোলা আকাশের নীচে একটি প্রার্থনা স্থল। আমরা যেমন হাঁটু মুড়ে পূজা করি, এখানেও দেখি অনেকে সেভাবেই প্রার্থনা করেন। হাতে আমাদেরই মতন হাতে ধূপকাঠি। পাশের একটি স্টলে ধূপকাঠি, কাঁচের গ্লাসের ভেতরে মোমবাতি (এখানে বলে প্রদীপ), ফুলের তোড়া বিক্রি হয়। আমার বৌ একটা প্রদীপ কিনে এবার উনার সমস্যা যে সেটা জ্বালাবেন কিভাবে? দোকানী লাইটার এগিয়ে দিলো, আমাদের সিগারেটের লাইটারের মতন। তার সাথে ধূপকাঠিও। সিগারেটের লাইটারে মন্দিরের প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বালানো? জীবনে এই প্রথম। তারপর আমার গিন্নী সনাতন ভারতীয় হিন্দু স্টাইলে হাঁটু মুড়ে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে, কপালে ধূপকাঠিসহ হাত ঠেকিয়ে নিজের প্রার্থনা সারলেন।

আমরা ভেতরে ঢুকে দেখি খোলা আকাশের নীচে একটি প্রার্থনা স্থল। আমরা যেমন হাঁটু মুড়ে পূজা করি, এখানেও দেখি অনেকে সেভাবেই প্রার্থনা করেন। হাতে আমাদেরই মতন হাতে ধূপকাঠি। পাশের একটি স্টলে ধূপকাঠি, কাঁচের গ্লাসের ভেতরে মোমবাতি (এখানে বলে প্রদীপ), ফুলের তোড়া বিক্রি হয়। আমার বৌ একটা প্রদীপ কিনে এবার উনার সমস্যা যে সেটা জ্বালাবেন কিভাবে? দোকানী লাইটার এগিয়ে দিলো, আমাদের সিগারেটের লাইটারের মতন। তার সাথে ধূপকাঠিও। সিগারেটের লাইটারে মন্দিরের প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বালানো? জীবনে এই প্রথম। তারপর আমার গিন্নী সনাতন ভারতীয় হিন্দু স্টাইলে হাঁটু মুড়ে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে, কপালে ধূপকাঠিসহ হাত ঠেকিয়ে নিজের প্রার্থনা সারলেন।

পাশেই মন্দির। জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। মন্দিরটি এয়ারকন্ডিশন্ড নয়, কিন্তু বাইরে গরম যেখানে প্রায় ৩৫-৩৮ ডিগ্রী, তখন মন্দিরের ভেতরে আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা। দরজা দিয়ে ঢুকেই মুখোমুখি বুদ্ধদেবের সোনালী রঙের বিরাট মুর্তি। চারিদিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ১০০ পাবে। “সাইলেন্স প্লিজ” লেখা নেই, তবুও পরিবেশ শান্ত, গলার বা মোবাইলে কথার আওয়াজ নেই। কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেদের প্রার্থনায় মগ্ন। এক কোনায় একজন টেবিলে বসা, মনে হয় এডমিনিস্ট্রেটর। গিয়ে একেবারে নীচু গলায় সহজ ইংরেজিতে জানতে চাইলাম, ফটো তোলা যাবে? বললেন, সার্টেনলি, প্লিজ ড্যু। পরিস্কার ইংরেজি।

পাশের হলঘরের দেয়ালের গায়ে বড় বড় প্যানেলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধদেবের ১৪ টি ম্যুরাল আছে, ওনার বিভিন্ন সময়ের বা বিভিন্ন গুরুত্বের চিত্রবর্ননা দিয়ে। সময়কাল সিদ্ধার্থের জন্মসময় থেকে নির্বানলাভ পর্যন্ত। Gia Dinh Art School এর Dr. Nguyen Van Long এগুলির সৃষ্টিকর্তা। ছবিতে সেরকমই একটি দিলাম যখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজের রথের থেকে একজন বৃদ্ধ পদযাত্রীকে দেখছেন।

পাশের হলঘরের দেয়ালের গায়ে বড় বড় প্যানেলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধদেবের ১৪ টি ম্যুরাল আছে, ওনার বিভিন্ন সময়ের বা বিভিন্ন গুরুত্বের চিত্রবর্ননা দিয়ে। সময়কাল সিদ্ধার্থের জন্মসময় থেকে নির্বানলাভ পর্যন্ত। Gia Dinh Art School এর Dr. Nguyen Van Long এগুলির সৃষ্টিকর্তা। ছবিতে সেরকমই একটি দিলাম যখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজের রথের থেকে একজন বৃদ্ধ পদযাত্রীকে দেখছেন।

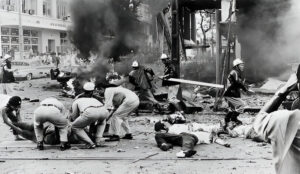

প্রসঙ্গতঃ, ভিয়েতনামে ষাটের দশকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের উপর যে ধরণের সরকারী আক্রমণ হয়েছে, সেই নিয়ে দু’চার কথা না বললেই নয়। দেশের রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট Ngô Đình Diệm ছিলেন চরম বৌদ্ধবিদ্বেষী। তিনি সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে একের পর এক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ শুরু করেন। নির্বিচারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বন্দী করেন। তখন ১১ই জুন, ১৯৬৩ সালে এর প্রতিবাদে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী Thich Quảng Đức প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহূতি দেন।

১১ই জুন, ১৯৬৩

১১ই জুন, ১৯৬৩

ফটো সৌজন্যে: চিত্রসাংবাদিক Malcolm Browne.

ফটোটি ১৯৬৩ সালে World Press Photo of the Year পুরস্কার পায়.

Associated Press কাগজের সাংবাদিক ঘটনাস্থলে যে ফটোগুলি তুলেছিলেন, সেগুলি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। এবং ভিয়েতনাম নিয়ে মার্কিন ভাবনাচিন্তায় (policy and strategy) নাড়া দিয়েছিল। Associated Press এর ভাষায় “The story of how that happened began at 9 p.m. on June 10, 1963, when journalist Malcolm Wilde Browne received a cryptic message that something important would happen at a memorial service organized by Buddhist monks the next morning.

As day broke on June 11, the service started with nuns and monks chanting in the temple. After a while, the group moved onto the streets, chanting in a procession. The group paused to surround a car, and then took out a can of aviation fuel.

One of the monks sat down in the street, and fellow monks covered him in nearly five gallons of fuel. Moments later, Thich Quang Duc struck a match and set himself ablaze. It was then that Browne made the photo that left an indelible impression on people across the globe, a scene shown below.

“I realized at that moment exactly what was happening, and began to take pictures a few seconds apart,” wrote Browne in a letter to AP General Manager Wes Gallagher on Sept. 30, 1963.

It was sent over the wire a few days after the image below, a version of which was used in papers worldwide a mere 15 hours after Thich Quang set himself on fire.

Before closing my eyes to Buddha, I respectfully plead to President Ngo Dinh Diem, asking him to be kind and tolerant toward his people and to enforce a policy of religious equality. – Thich Quang Duc, মৃত্যুর আগে শেষ কথা।

I was too shocked to cry, too confused to take notes or ask questions, too bewildered to even think. – New York Times এর প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতা David Halberstam,

The photo compelled President John F. Kennedy to reassess U.S. policy on Vietnam, ultimately increasing the number of troops. He said, “No news picture in history has generated so much emotion around the world as that one.”

১৭ জুলাই ১৯৬৩, সায়গন শহরে Giac Minh Pagoda র বাইরে পুলিশ হঠাৎ ব্যারিকেড করে নিরীহ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ চালায়।

১৭ জুলাই ১৯৬৩, সায়গন শহরে Giac Minh Pagoda র বাইরে পুলিশ হঠাৎ ব্যারিকেড করে নিরীহ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ চালায়।

ফটো সৌজন্যে: চিত্রসাংবাদিক Horst Faas (AP)

এরপর ২১ আগস্ট, ১৯৬৩ সালে Xá Lợi Pagoda, মানে যে প্যাগোডায় আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে মিলিটারিরা গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে। মন্দিরের পিতলের Gong- টি (জানি না, বাঙলায় কি বলে, সহজে বোঝানোর জন্য source of ethnic identities বলা যায়) অটোমেটিক বন্দুকের সাহায্যে ভেঙ্গে ফেলে। মিলিটারিরা একজন সন্ন্যাসীকে ৬ মিটার উঁচু বারান্দা থেকে নীচে ফেলে দেয়। দু’জন সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে দেয়াল টপকে পাশের আমেরিকান Aids Center এ গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল শহরে মিলিটারি জরুরী অবস্থা জারি করেন, সায়গনের সব ফ্লাইট বাতিল করে দেন, আর আনুমানিক ১০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বিনা বিচারে আটক করেন। অন্যদিকে বৌদ্ধ সন্যাসীদের উপর আক্রমণ ও American Aids সেন্টারে দুই আশ্রয়প্রার্থীর খবরটি দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে সেটি আমেরিকার পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। তারপরই আন্তর্জাতিক চাপে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

সুতরাং এই হলো, আমাদের সায়গনের প্যাগোডা দেখা, আর প্যাগোডা সক্রান্ত কিছু ইতিহাস।

*******

ফরাসী উপনিবেশ থাকার দরুন এই ভিয়েতনামের বিভিন্ন শহরে, এমনকি ছোট ছোট জায়গাতেও ফরাসী স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রধানত সরকারি প্রতিষ্ঠানে। তবে বেসরকারী মালিকানারও অনেক নিদর্শন আছে। সরকার এবং সাধারণ জনতা, দু’জনাই বহু যত্ন করে এগুলির লালনপালন করেন। এবং বাইরের ট্যুরিষ্টদের জন্যও এগুলি আকর্ষণীয়। তারই পাশাপাশি, দিলদার বিদেশী সাহায্যে তৈরি হচ্ছে আধুনিক ডিজাইনের উঁচু উঁচু ইমারত, অফিস, মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল। সুতরাং ইংরেজিতে সহজ করে বলা যায় wonderful and striking contrast between the old and the new city, with some ancient buildings and places of worship in the midst of high rising skyscrapers and designer shops, local cast bamboo fishing rods into the Saigon River and some elegant French colonial architectural design avenues

***********

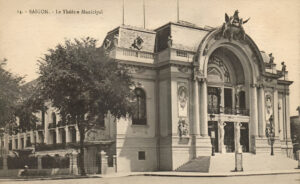

প্যাগোডা অধ্যায় সমাপ্ত। এবার আমরা যাবো সায়গন অপেরা হাউসে। এর আরেকটি নাম আছে সায়গন মিউনিসিপাল অপেরা হাউস (Vietnamese: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, French: Opéra municipal de Saïgon)

উপরের ফটোটা দেখলে বোঝা যায়, পুরনো ট্রাডিশন ও আধুনিক স্থাপত্যের পাশাপাশি সহাবস্থান। চোখের সোজা দেখা যায় ১২৩ বছরের পুরনো অপেরা হাউস (Ariel View)। ১৮৯৭-১৯০০ সালে নির্মিত ৫০০ সীটের এই অপেরা হাউসে ফ্রেঞ্চ স্থাপত্যের নিদর্শন সুন্দরভাবে বিরাজমান। বাঁদিকে পঞ্চাশ ষাট দশকের একটা বাড়ি, অন্যগুলি সাম্প্রতিক। আর কেন্দ্রস্থলে ল্যান্ডস্কেপিং। ট্র্যাডিশন ও আধুনিকের সহাবস্থান।

ইন্দোচীন দখল ও উপনিবেশ স্থাপনের পরে ১৮৬৩ সালে একটি ফ্রেঞ্চ থিয়েটার দলকে সায়গন শহরে কয়েকটি অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ করে আনা হয়, ও সেটি মঞ্চস্থ হয় তৎকালীন ফ্রেঞ্চ এডমিরালের বাসভবনে (Clock Square (Place de l’Horloge) (এখনের Nguyen Du and Dong Khoi streets). সাধারণ লোকের উৎসাহে তখন একটি অস্থায়ী থিয়েটারও তৈরি হয়, যেটি এখন বিখ্যাত Caravelle Hotel. এরপর একটি স্থায়ী অপেরা হাউসের চিন্তাভাবনা নিয়ে পাশেই সায়গনের অপেরা হাউসটির নির্মান হয়। যদিও এটি তৈরি হয়েছিলো সাধারণ মানুষের বিনোদনের জন্যই, কিন্তু ১২০ বছরের ইতিহাসে বারংবার এর উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছে।

ইন্দোচীন দখল ও উপনিবেশ স্থাপনের পরে ১৮৬৩ সালে একটি ফ্রেঞ্চ থিয়েটার দলকে সায়গন শহরে কয়েকটি অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ করে আনা হয়, ও সেটি মঞ্চস্থ হয় তৎকালীন ফ্রেঞ্চ এডমিরালের বাসভবনে (Clock Square (Place de l’Horloge) (এখনের Nguyen Du and Dong Khoi streets). সাধারণ লোকের উৎসাহে তখন একটি অস্থায়ী থিয়েটারও তৈরি হয়, যেটি এখন বিখ্যাত Caravelle Hotel. এরপর একটি স্থায়ী অপেরা হাউসের চিন্তাভাবনা নিয়ে পাশেই সায়গনের অপেরা হাউসটির নির্মান হয়। যদিও এটি তৈরি হয়েছিলো সাধারণ মানুষের বিনোদনের জন্যই, কিন্তু ১২০ বছরের ইতিহাসে বারংবার এর উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছে।

(এই Caravelle Hotel নিয়ে পরে লিখছি)

সায়গন অপেরার স্থাপত্য ফ্রেঞ্চ থার্ড রিপাবলিকের ডিজাইনে তৈরি, আর সামনের দিকের ডিজাইনটি ফ্রান্সের বিখ্যাত Petit Palais এর আদলে তৈরি হয়। দুটির নির্মান সময়কালও এক। হ্যানয় শহরের অপেরা হাউসের তুলনায় সায়গন অপেরা হাউসটি খুবই ছোট, যদিও হ্যানয়ের অপেরা হাউসটি তৈরি হয়েছিল মোটামুটি একই সময়ে (১৯০১-১১)

সায়গন অপেরার স্থাপত্য ফ্রেঞ্চ থার্ড রিপাবলিকের ডিজাইনে তৈরি, আর সামনের দিকের ডিজাইনটি ফ্রান্সের বিখ্যাত Petit Palais এর আদলে তৈরি হয়। দুটির নির্মান সময়কালও এক। হ্যানয় শহরের অপেরা হাউসের তুলনায় সায়গন অপেরা হাউসটি খুবই ছোট, যদিও হ্যানয়ের অপেরা হাউসটি তৈরি হয়েছিল মোটামুটি একই সময়ে (১৯০১-১১)

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে ফ্রান্স থেকে যত থিয়েটার কোম্পানিদের সায়গন বা হ্যানয় শহরে আনা হয়, তার খরচ বহন করতো মিউনিসিপাল গভর্নমেন্ট। যদিও অপেরা নির্মানের উদ্দেশ্য ছিলো সাধারণ লোকেদের, বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের বিনোদনের জন্য, কিন্তু দেখা যায় ফরাসী জীবনযাত্রার ধাঁচে শহরে ক্রমবর্ধমান নাইট ক্লাব, ড্যান্স হলের প্রভাবে অপেরার প্রকৃত উদ্দেশ্যটিই বিলীন হওয়ার উপক্রম। সাধারণ লোকের ক্ষোভের কারণে মিউনিসিপাল সরকার থিয়েটারটিকে কনসার্ট হলে রুপান্তরের চেস্টা করেন, যদিও সেই প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়। তখন ১৯৪৩ সালে, নতুন স্ট্যাচু, শিলালিপি, খোদাই ইত্যাদি ব্যাবহার করে এই থিয়েটারের অলংকরণে অনেক পরিবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য look more youthful, কিন্তু অনাবশ্যক অলংকরণের বাহুল্যের জন্য প্রচুর সমালোচনা হয়। এরপরই ১৯৪৪ সালের বিশ্বযুদ্ধে জাপানী বিমান আক্রমণে অপেরার বেশ ক্ষতি হয়, এবং থিয়েটারটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্স সেনাবাহিনী ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পন করলে (Battle of Dien Bien Phu) উত্তর ভিয়েতনামের অসংখ্য ফ্রেঞ্চ নাগরিকেরা সায়গনে এসে এই থিয়েটারের ভেতরেই অস্থায়ী উদবাস্তুর মতন মাথা গোঁজার জায়গা করে নেয়। এরপরে একসময়ে (১৯৫৬-৬৭) এটি সরকারী এককক্ষের (unicameral) ন্যাশনাল এসেম্বলি হাউস হিসেবে ব্যাবহৃত হয়েছে – Lower House (Hạ Nghị Viện), Upper House (Thượng Nghị Viện); এরপরে ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকানরা সায়গনে আত্মসমর্পন করার পর এটিকে আবার পিপলস এসেম্বলিতে ((Đại hội đại biểu Nhân dân) রূপান্তর করা হয়। ১৯৭৬ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সংযুক্তির পর এই অপেরাটিকে সাধারণ লোকের বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এবং অবশেষে ১৯৯৫-৯৮ সালে সায়গন শহরের ৩০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এটির সামনের দিকে (façade) নতুনভাবে নির্মান করে সায়গন অপেরাকে পুনরায় বিনোদনের উদ্দেশ্যে নতুন রূপে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সুতরাং দেখা যায়, যদিও এটি ছিলো থিয়েটার, কিন্তু প্রায় ৭৫ বছর যাবত এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যাবহৃত হয়েছে।

সাদা দাগের বাইরে গাড়ি পার্কিং বেআইনি

সাদা দাগের বাইরে গাড়ি পার্কিং বেআইনি

এখানে নিজেদের প্রচুর ফটো তুললাম। তার বাছাই কিছু ছবি যাবে মা-মেয়ের ফেসবুক আর ইন্সটাগ্রামে, আর বাকী যাবতীয় সব হোয়াটসএপে বিতরন হবে। ফটোসেশনই চলেছিলো প্রায় ২০-২৫ মিনিট, কখনো সামনে, কখনো সাইডে। বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। তারপর অপেরা হাউসের পিছনেই লাগোয়া রেস্তোরায় কফি খেয়ে হোটেলে রওয়ানা দিলাম। হোটেল আমার হ্যাপি বার্থডে কেক দেবেন, মনে আশা ছিলো কিছু উপহারসামগ্রীও নিশ্চয়ই দেবেন, নিদেনপক্ষে একটা ভালো ওয়াইন বা স্যাম্পেন। দিলো শুধুই একটি কেক আর মোমবাতি। তবে কেকটি খুবই ভালো ছিলো। বাকীটা ধন্য আশা কুহকিনী, আর কিস্যুই দিলো না, শুধুই “হ্যাপি বার্থডে স্যার”।

আদ্যিকালের ধারণায় জানতাম ভিয়েতনাম মানেই বেতের টুপি মাথায় জেনানা, রাস্তায় সাইকেল, আর তিনচাকার রিক্সা, যার ড্রাইভারের সীট পিছনে। সে এখন অতীত। আজকের জমানায় সায়গনে সাইকেল এখন রইস আদমীদের মর্নিং শরীরচর্চার আর বিদেশীদের স্বাধীনভাবে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানোর বাহন। মহিলারা অনেকেই এখন স্কুটার চালান। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, লোকজনের পোশাক দেখেই বোঝা যায় জীবনযাত্রায় সর্বহারার কোন ছাপই নাই। সায়গনের যে হোটেলে ছিলাম, এখানের স্বল্প বেতনের বহু কর্মচারীরাও দেখি তাঁদের নিজেদের স্কুটারে করেই অফিসে আসেন।

রাস্তাঘাটে কমবয়সী কন্যারা সব ওয়েস্টার্ন শর্টস পরা। শর্টস মানে হাঁটুর এক ফুট উপরে। এর থেকে আর ছোট সাইজের প্যান্ট দর্জিরা বানাতেই পারে না। মা আর মেয়ে, দুজনাই রাস্তায় একসাথে, শর্টস পরা। দোকানের মাইয়ারাও ছোট প্যান্টু পরা। অফিসের খবর জানি না। সেখানেও কি এভাবেই যায়? তবে কবুল করতেই হয়, হাঁটুর একফুট উপরে টাইট শর্টসে এই সফেদ ফর্সা ফর্সা রোগা লম্বা তন্বীদের মন্দ লাগে না।

রাস্তাঘাটে কমবয়সী কন্যারা সব ওয়েস্টার্ন শর্টস পরা। শর্টস মানে হাঁটুর এক ফুট উপরে। এর থেকে আর ছোট সাইজের প্যান্ট দর্জিরা বানাতেই পারে না। মা আর মেয়ে, দুজনাই রাস্তায় একসাথে, শর্টস পরা। দোকানের মাইয়ারাও ছোট প্যান্টু পরা। অফিসের খবর জানি না। সেখানেও কি এভাবেই যায়? তবে কবুল করতেই হয়, হাঁটুর একফুট উপরে টাইট শর্টসে এই সফেদ ফর্সা ফর্সা রোগা লম্বা তন্বীদের মন্দ লাগে না।

*******

এবার যাবো সায়গন নদীর দিকে। হোটেল থেকে রোজই দেখি, প্রচুর জনতা আয়েসে ঘুরে বেড়ায়। বিকেলের রোদ কমে গেলে ওটি এক ভালো ভ্রমণের জায়গা। সায়গন নদী মানে আমাদের হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে। কিন্তু দুইচাকা চারচাকার অবিরাম মিছিলে রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব। আন্ডারপাস আছে, অনেক দূরে। তাহলে ডাকো গ্র্যাব ট্যাক্সি। রাস্তার এইপাড় থেকে ঐপাড় ট্যাক্সিতে? হ্যাঁ বাবুমোশাই, জীবনে এই প্রথম। লোকে শুনে পাগল না বলে।

ট্যাক্সি তো এলো, আমরা রাস্তার ঐপাড়ে চললাম। কিন্তু তাঁকেও প্রায় এক কিলোমিটার আগে গিয়ে তারপর ইউ টার্ণ নিয়ে আসতে হবে। আর ঐপাড়ে সে যেখানে সেখানে থামবে না, একটা নির্দিষ্ট ড্রপিং পার্কিং এর জায়গাতেই সে থামবে। ইউ টার্ণের জায়গায় তাঁর বেহাল অবস্থা। তাঁর যাওয়ার জন্য গ্রিন সিগনাল আছে, কিন্তু উল্টাদিকের বাইকবাহিনী থামলে তো?

উপরের দুটি ফটো দেখলেই বোঝা যায়, যে অঞ্চলের কথা বলছি, সেখানে ব্যাস্ততার সময় রাস্তার এপার ওপার হওয়া কি বিড়ম্বনা। সাধে কি আর ট্যাক্সি ডেকেছি? এই বাইকবাহিনীর স্রোতের মাঝে ট্যাক্সি ড্রাইভার ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগে যায়। পুরো ইউ টার্ণ নিতে নিতে সিগন্যাল একবার রেড হয়ে আবার গ্রীণ। আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে উল্টাদিকে আগায়। এখন বাঁদিক থেকে ডানদিকে সাইডে আসতে হবে। (মনে রাখতে হবে, ভিয়েতনামে লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ)। সেও হয় না, বাইকবাহিনী যেন তাঁর পিছনে শত্রুতায় লেগেছে। ট্যাক্সিওয়ালা নিজের ভাষায় গজগজ করে, বুঝতে পারি দুইচাকার বাপান্ত, কিন্তু সেও অসহায়। অবশেষে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আমরা ড্রপিং পয়েন্টে এসে নামলাম। প্রাত্যাহিক চিত্র। এই বাইকবাহিনী অতিক্রম করে গাড়িকে সাইডে নিয়ে আসতে হবে। আবার রাত যত বাড়বে, রাস্তায় গাড়ির বেলেল্লাপনা ততই বাড়বে। দু চাকা, চার চাকা কেউ কাউকে তোয়াক্কা করবে না।

********

এবার সায়গন নদীর পাড়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় হাঁটাহাঁটি করতে বেশ ভালোই লাগলো। একটা জেটি আছে, পার্কিং বা ড্রপ পয়েন্টের পাশেই। খোলা আকাশের নীচে। অফিস ফেরতা লোকজন মোটামুটি সকলেই যুগলে, আসতে শুরু করেছে। বয়স আন্দাজ ২০-৩০ সময়সীমায়। আমরা যে ড্রপ পয়েন্টে নেমেছিলাম, সেখানেই সকলে স্কুটার পার্ক করে জেটিতে আসছে। আমাদের দেশে যেমন যুগলেরা পাবলিক প্লেসে প্রাইভেসি চায়, এখানে তার বালাই নেই। এনারা পরোয়া করেন না যে পাশের বাড়ির হিংস্যুটে ঝর্ণামাসী বাড়িতে গিয়ে সব বলে দেবে। চারজনের এক ছোট টেবিলে দুই আলাদা যুগল নিজেদের নিয়েই মশগুল, অন্য দুইজন কি দেখছে কি করছে এই নিয়ে কারোর কোন মাথাব্যাথাই নেই। পাশেই ফাস্ট ফুড, বার, পাব সব আছে। নিজের মতন করে সময় কাটাও।

যত সন্ধ্যা এগিয়ে আসে, ভীড়ও বাড়তে থাকে। আমরা এবার হোটেলে ফিরে আসবো, মানে রাস্তার ওপারে যেতে হবে। সুতরাং আবার ট্যাক্সি বুলাও। পার্কিং এরিয়াতে এসে ফোন করলাম, মিনিট খানেকের মধ্যেই ট্যাক্সি উপস্থিত। ট্যাক্সি করে রাস্তার এপার থেকে ওপারে আসা যাওয়া। এ এক অভূতপূর্ব অচিন্ত্যনীয় অভিজ্ঞতা।

হোটেল রুমেই কফি বানিয়ে খেলাম, নেসকাফে কফি। এবার যাবো ইন্ডিয়ান রেস্তোরায়, নাম তন্দুর। ট্যাক্সিতে যাওয়ার পথে রাতের সায়গনকে মোহময়ী মনে হয়। সারাদিনের ব্যাস্ত শহর এখন শান্ত। রাস্তার দুপাশে ফুটপাথের উপর লাইন দিয়ে একের পর এক স্ট্রিট ফুডের আসর। সেখানেও হৈচৈ নেই। সবাই নিজের মনেই সময় কাটায়। আমার কথা আমার একফুট পাশে বসা লোকটা শুনতে পায় না, তাঁর সেসব শোনার ইচ্ছেও নেই।

স্ট্রীট ফুড রেস্তোরাঁর শ্রেণীবিভাগও আছে। যদি খোলামেলা চাই, গাদাগাদি বিলকুল চলে না, সেগুলি দামী। খুঁজতে হয়। আর যে বান্দা মোটামুটি একটু ভালো বসার জায়গা পেলেই খুশ, তাঁদের জন্য আছে প্রচুর ফুটপাথ রেস্তোরাঁ।

******

ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ তন্দুরে আগেই সীট রিজার্ভ ছিলো। গিয়ে দেখি বেশ কিছু টেবিল খালি। রেস্তোরাঁর এক পঞ্জাবী ছোকরা আগায়ে আসে, অভিজ্ঞতায় বোঝে যে আমরা ভারতের। “নমস্কার” বলে প্রথমেই জানতে চায় জনাব, আপনি কোথাকার? বললাম, বাঙালী। মেনু কার্ড দিয়ে চলে গেলো। আর মিনিটখানেক পরেই শুনি স্পীকারে বাংলার লোকসংগীত। এঁরা ব্যাবসা আর বিনোদনের ব্যাপারটা ভালোই বোঝেন। নইলে জন্মদিনে না চাইতেই কেক, আর ভিয়েতনামের রেস্তোরায় বাংলা গান? মুলুকের কথাই মনে করিয়ে দিলো। তবে খাওয়া নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই। মোটামুটিভাবে দেশে যেসব ভারতীয় মেনুর চাহিদা, এখানেও তাই। উত্তর ভারতের মেনুই বেশি। বাংলার চিংড়ি মালাই কারি বা দক্ষিণের উথাপ্পাম পাওয়া যায় না। খাওয়া মন্দ না, তবে এর আগের দালচিনি রেস্তোরাঁর মেনুর ভ্যারাইটি আর স্বাদ দুটোই এর থেকে ভালো ছিলো।

*******

সায়গন সাফারি

সায়গনে সাফারিও বেশ জনপ্রিয়। বিশেষ করে বিদেশীদের জন্য। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে। দোতলা ছাদখোলা বাস আছে, জীপ, ট্যুরিস্ট ক্যাব আছে। দু’চাকার স্কুটারও আছে।

আর আছে ভিয়েতনামের চিরন্তন রিক্সা, তবে এগুলো ‘লাক্সারি’ রিক্সা যেগুলো প্রধানত বিদেশীদের আকর্ষন। আগে ছবিতে দেখতাম দুই সীটের, কিন্তু এখানে দেখলাম সব এক সীটের, দু’জন বসতেই পারবে না। দিনে রাতে যব মর্জি, দিল যো চাহে, আপনার জন্য বান্দা হাজির। শুধু হুকুম কিজিয়ে, এঁরা শহর ঘুরিয়ে দেখাবে। এখানের স্থানীয় ভাষায় বলে সাইক্লো ট্যুর।

সায়গনে দিনের আর রাতের চেহারায় কোন মিল নাই। দিনে কর্মব্যাস্ত, লোকজন যেন দৌড়ায়। রাস্তায় দু’চাকার লাইনের যেন আর শেষই হয় না। রাজপথ বাদ দিলে সরু রাস্তাতেও সেই একই ভীড়। কিন্তু যেই বিকেল গড়িয়ে আসে, লোকজন যেন এর জন্যই অপেক্ষা করে। হাজার হাজার দু’চাকা চারচাকা কত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছায় তারই মোটর রেস। গিয়ে নিজেদের পসন্দের একটা জায়গা দখল করো। সে রাস্তার ফুটপাথে হতে পারে, নদীর কিনারেও হতে পারে। সকলেই সঙ্গী বা সঙ্গিনী সহ। একলা একলা কেউ বিয়ার খাচ্ছেন, বা নদীকূলে বায়ুসেবন করছেন, এমনটা মনে হলো না। (আমার যেটুকু দেখা সেইরকমভাবেই ধারণা, তবে ভুলও হতে পারে)। আবার কিছু জায়গায় রাস্তাতেই খোলা আকাশের নীচে ছোট ছোট গ্রুপেরা কনসার্ট বসিয়ে দেয়। একদিকে একটা থলে, লোকজন যে যার মতন পয়সা দেয়। মানে লোকজন ছোট ছোট গ্রুপগুলিকে নিজের ইচ্ছেমতন কিছুটা সহায়তা করেন।

বেশ কিছু জায়গায় দেখি রাস্তাতেই শরীরচর্চা চলে। মিউজিকের তালে তালে একজন দেহ দোলান, তিনি ইন্সট্রাকটর, আর অন্যরা উনাকে দেখে নকল করেন। আবার কখনও টিন এজ ছেলেমেয়েরা (দেখলাম মেয়েরাই সংখ্যায় অধিক) নিজেদের খেয়ালে ডান্স শো করে যাচ্ছে, অবশ্যই এই সুযোগে যদি কিছু অর্থ উপার্জন হয়। পাশেই আমাদের আইসক্রীমওয়ালাদের গাড়ির মতন অনেকগুলি ভ্যান। স্যুপ, মাংস, বীয়ার সবই মজুত। আমাদের ইলিশ উৎসব, আম উৎসবের মতন এটা বোধহয় এনাদের কয়েক ঘণ্টার ব্যায়াম উৎসব।

কলকাতায় নিজের কিছুটা খালি সময় কাটানোর জন্য জায়গা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্যা অনেক। পছন্দর পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে গেলে ট্যাঁকে মুদ্রা থাকা চাই। ভিক্টোরিয়ায় সারাদিন বিনা পয়সায় থাকো, কিন্তু সন্ধ্যার পরে আর বসা যায় না। নিয়ম নাই। সেথায় দিনের বেলায় সঙ্গিনীর মান রক্ষার জন্য চয়েস খুবই লিমিটেড, শুধুই ঝালমুড়ি, ফুচকা, ডাবের জল, বাদামভাজা। মন খুশী করাতে রঙীন বেলুন। সঙ্গিনী যদি এবার মোগলাই কষা মাংস, চিকেন রোল বা চাইনিজ চাউমিনের বায়না ধরেন তো চলো ধর্মতলা। গঙ্গার পাড়ে? সেও একই ব্যাপার। সন্ধ্যার পরে ইডেনের বা গড়ের মাঠের ঘাসে, বা লেকের ধারে বা পাড়ায় খোলা মাঠে বেঞ্চিতে যুগলে বসলে বিভিন্ন উপদ্রবের সম্ভাবনা। যেমন পছন্দর ফুড স্টল নাই, তেমনি সময়ে সময়ে পাড়ার শান্তিবাহিনী বা অনেকসময় পুলিশে এসেও জবাবদিহি চায়। অন্যদিকে বাজেট রেস্তোরাঁ কফি হাউস, কাফে ডি মনিকো, নিজাম, বাদশা, বা কলেজ স্ট্রীটের দিলখুশ কেবিনে লিমিটেড সীট। অনাদি কেবিনে টেবিলের পাশে লোক দাঁড়িয়ে থাকে, “দাদা, আর কতক্ষণ?” একটু রাত হলেই ট্যাক্সি মিটারে চলে না, নিজের মতন দর হাঁকে। বিয়ের আগের প্রেমপর্বের সময় হলে প্রেয়সী বলে, “দেরি হয়ে গেলো, বাবা ভীষণ বকবে।“ সুতরাং কোথায় যাবো, এটাই প্রশ্ন। রোজ তো আর পার্ক স্ট্রীট বা অনাদিতে গিয়ে বসা যায় না। নিরুপদ্রব বিনা পয়সার খোলা জায়গাও তো চাই। সুতরাং কোথায় যাবো, সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে মনে আসে, সত্তর আর আশির দশকে কলকাতা ময়দানের ফুটবল লীগ সীজনে বড় ক্লাবগুলির সাপোর্টারদের ভয়ে কোন যুগল গঙ্গার পাড় থেকে শুরু করে ধর্মতলার মোড়, বা গড়ের মাঠের ধারেকাছেও যেতেন না।

সুতরাং নিজের মনে একলা বা সদলে ঘুরে বেড়ানোর জায়গার কোনো অভাব নেই। আর ট্যাঁকের জোর থাকলে জোড়ি নিয়ে বিনোদনের জন্য নাইট ক্লাব যাও। ডিস্কোথেক, ক্যাসিনো, দামী পাবে যাও। হোটেলের খানাপিনা, বিদেশী পপ-রক গ্রুপের কনসার্ট, ট্যাঁকে জোর আছে, তো সবই আছে।

******

এবার আসি Caravelle Hotel এ, সায়গন অপেরা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছিলাম। ১৯৫৯ সালের খ্রীষ্টমাসের দিনে এর উদ্বোধনের শুরু থেকেই এটি শহরের একটি নামী অভিজাত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

ডিস্ট্রিক্ট ওয়ানের কেন্দ্রস্থলের সবথেকে অভিজাত অঞ্চলে এর অবস্থান। পাশেই বড় বড় সরকারী বেসরকারি অফিস, হোটেল, অপেরা হাউস, নোতর দাম ক্যাথিড্রাল, ঐতিহাসিক দং খই (Dong Khoi) স্ট্রীট, Nguyen Hue Walking Street আর শহরের নিউ মার্কেট, মানে Ben Thanh মার্কেট। শহরের সবথকে বড় ও অভিজাত শপিং সেন্টার Vincom Center এর পাশেই।

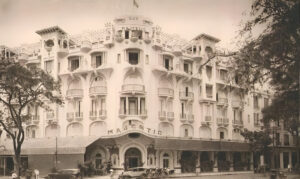

উপরের ছবিটি ফাইল ফটো, ১৯৬০ দশকের। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড দূতাবাস ছিলো এই হোটেলটিতেই। সায়গনে স্বাধীনতা যুদ্ধের চরম অস্থিরতার দিনে নিজেদের নিরাপত্তার কারণে ১৯৭২ সাল থেকে একবছর এখানের অস্ট্রেলিয়া দুতাবাসের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিলো, Australian Embassy Guard Platoon, আর ছিলো বিদেশী সংবাদসংস্থা NBC, ABC ও CBS র অফিস। সুতরাং ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বিদেশের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ, বিদেশের সাথে সংবাদ বা যোগাযোগের মাধ্যম, আর রাজনীতির পটভূমিকায় এই ইমারতটির এক বিশেষ অন্যমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। সংবাদসংস্থার লোকজন এই হোটেলের ছাদে উঠে অদূরবর্তী Tan Son Nhut এয়ারপোর্ট থেকে বিমানবাহিনীর রকেট আক্রমণের খবর পেয়ে যেতেন। ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার পরে সরকার হোটেলটি অধিগ্রহণ করে নাম দেয় Doc Lap (Independence) Hotel আর ১৯৯৮ সালে হোটেলটির পুনর্নিমান করা হয়।

24 Dec 1966, Saigon, Vietnam — Tourist Vantage Point. Saigon: For war-watchers, a favorite spot is the rooftop of Saigon’s Caravelle Hotel, from which there is an unparalleled view of rocket fire over Tan Son Nhut Airport. About 46,000 tourists have come to South Vietnam in 1966, not to get away from it all, but to go where the action is. —

২৫ আগস্ট, ১৯৬৪ সালে সকাল ১১-৩০ মিনিটে এই হোটেলের ৫১৪ নম্বর ঘরে একটি বিরাট বোমা বিস্ফোরন হয়, যে ফ্লোরে বিদেশী সাংবাদিকেরা থাকতেন। সৌভাগ্যবশত সেই সময় তাঁরা কেউ হোটেলে ছিলেন না।

সূত্র

https://e.vnexpress.net/projects/the-forgotten-story-of-a-saigon-warrior-3573788/index.html

*******

হোটেলের বর্ননা দেওয়া আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু দুটি হোটেলের প্রাচীন স্থাপত্য ও সরকার, সাধারণ মানুষ ও মালিকদের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বর্তমানের রক্ষনাবেক্ষনের উদাহরণ দিতে আমি ছবিগুলি ব্যাবহার করছি।

প্রথমে বলি ম্যাজেস্টিক হোটেল।

উপরে প্রথম ছবিটি, ১৯২৫-৩০ সময়কালের। তৃতীয়টি এখনের। ১৯২৫ সালে এটির নির্মান করেন তৎকালীন ভিয়েতনামী ধনীদের অন্যতম Hui Bon Hoa. ১৯৪৮ সালে Franchini Mathieu-র তত্ত্বাবধানে ফ্রেঞ্চ সরকার এটির অধিগ্রহণ করে Department of Tourism and Exhibition of Indochina স্থাপন করে। ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামী স্থপতি Ngo Viet Thu এর কিছু সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করেন, এবং এটি আবার হোটেলে রূপান্তরিত হয়, Hoan My Hotel. ১৯৭৫ সালে Ho Chi Minh City Tourism Department এটির অধিগ্রহণ করে। আর ১৯৯৪ সালে এটিকে আবার ফ্রেঞ্চ রেনেসাঁ স্থাপত্যর রূপে ফিরিয়ে আনা হয়। এটি সায়গন শহরের প্রথম পাঁচতারা হোটেল।

এবার আসি হোটেল কন্টিনেন্টালে। প্রথম ছবিটি হোটেল কন্টিনেন্টাল, পুরনো ফাইল ফটো, এবং দ্বিতীয়টি এখনের।

১৮৭৮ সালে গৃহসামগ্রী ও গৃহনির্মান ব্যাবসায়ী Pierre Cazeau এটির নির্মান শুরু করেন এবং ১৮৮০ সালে এর উদঘাটন হয়। ১৯১১ সালে Duke De Montpensier এর মালিকানা ক্রয় করেন। ১৯৩০ সালে ভুমধ্যসাগরীয় Corsica দ্বীপের তখনকার দিনের “corporate boss” Mathieu Francini এর মালিকানা স্বত্ব কিনে নেন। সরকারী বানিজ্যিক কারণে ৬০ ও ৭০ দশকে এটির পরিচয় ছিল “Dai Luc Lu Quan”, ১৩০ বছরের পুরনো এই হোটেল বর্তমানে এটি সায়গনের একটি অভিজাততম হোটেল, এবং ফরাসী স্থাপত্যের উজ্জল উদাহরণ।

পর্যটকদের আশ্রয়স্থল এই দুটি হোটেলের পুরনো আর এখনের ছবি, তার সাথে খানিক ইতিহাস দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে স্মারক সংরক্ষিত করা যায়। কলকাতার বিবাদী বাগ বা ধর্মতলার ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারনি, কিন্তু এঁরা পেরেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সায়গনের (এবং ভিয়েতনামের) পুরাতন স্থাপত্যের অনেক হাতবদল হয়েছে, কিন্তু তাঁর গৌরবকে এদেশের লোকেরা সযত্নে রক্ষণও করেছেন। নইলে আজ সারা পৃথিবীর পর্যটকেরা এখানে কেন আসবেন?

পর্যটকদের আশ্রয়স্থল এই দুটি হোটেলের পুরনো আর এখনের ছবি, তার সাথে খানিক ইতিহাস দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে স্মারক সংরক্ষিত করা যায়। কলকাতার বিবাদী বাগ বা ধর্মতলার ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারনি, কিন্তু এঁরা পেরেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সায়গনের (এবং ভিয়েতনামের) পুরাতন স্থাপত্যের অনেক হাতবদল হয়েছে, কিন্তু তাঁর গৌরবকে এদেশের লোকেরা সযত্নে রক্ষণও করেছেন। নইলে আজ সারা পৃথিবীর পর্যটকেরা এখানে কেন আসবেন?

********

রিয়েল এস্টেটের প্রসঙ্গে বলি, সায়গন শহরের কেন্দ্রস্থল ডিস্ট্রিক্ট ওয়ানে এসে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, লাউডন স্ট্রীট, থিয়েটার রোডের কথা কিছুটা মনে পড়ে যায়। তবে বিরাট একটা ফারাক এই যে খানেক পরে পরেই ২৫-৩০-৩৫ তলা বাড়ি। তার সাথে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, স্ট্রিটফুড খেয়ে কেউ শালপাতা বা চায়ের ভাঁড় রাস্তায় ফেলে দেয় না। পুরনো অঞ্চলও আছে, সেখানেও রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো।

সায়গনের সবথেকে উঁচু ইমারত, নাম ল্যান্ডমার্ক ৮১, এটি ৮১ তলার। এর ইনভেস্টর প্রমোটর Vinhomes নামের এক ভিয়েতনামী কোম্পানি। ১.৫ বিলিয়ন ডলার খরচা করে সায়গন শহরে Vinhomes সেন্ট্রাল পার্ক নামের এক রিয়েল এস্টেট অঞ্চল গড়ে উঠেছে, আর এই ল্যান্ডমার্ক ৮১ ভবনটি Vinhomes সেন্ট্রাল পার্কের কেন্দ্রস্থলে। এই ল্যান্ডমার্ক ৮১ এর পরেই আসে ৬৮ তলার বিটেস্ককো টাওয়ার, Vinhomes গ্রুপের আটখানা ৫০ তলা আর পাঁচখানা ৪৭ তলা টাওয়ার, ৪০ তলার ভিয়েতকম ব্যাংক, ৪২-৪৩ তলার সায়গন সেন্টার আর সায়গন টাওয়ার নামের আরও দু’টি। সহজ কথায়, ২০-২৫ তলা টাওয়ারের যুগ থেকে ভিয়েতনাম এখন আকাশের আরও নিকটে অনেকটাই সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি Vinhomes ভিয়েতনামের ৪০ টি ছোটবড় শহরাঞ্চলে ১৬ হাজার হেক্টর (৬২ স্কোয়ার মাইল) অঞ্চল জুড়ে রিয়েল এস্টেট বানিয়ে চলেছে।

এখন ভিয়েতনামের অর্থিনীতি বহির্বিশ্বের জন্য অনেক উদার। বহু বিদেশী সংস্থা এবং ব্যাক্তিগতভাবেও অনেকেই এখন এখানের রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করেছেন। সরকারও দেশের এবং বিভিন্ন শহরের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট, বাসস্থান, স্কুল কলেজ, ল্যান্ডস্কেপ, ট্যুরিজম ইত্যাদি সর্বদিকেই সহযোগিতা করছে, এবং বিষেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, পুরনো দিনের ঐতিহ্যময় সবকিছুই সযত্নে সংরক্ষন করছে যা বছরে কয়েক লক্ষ বিদেশী পর্যটককে এখানে টেনে নিয়ে আসছে। ডানদিকে কোনায় লা মেরিডিয়ান হোটেল। আমরা এখানেই ছিলাম। এই দেখে সায়গন নদীর পাড়ে রিয়েল এস্টেটের বর্তমান অস্তিত্ব বোঝা যায়।

*******

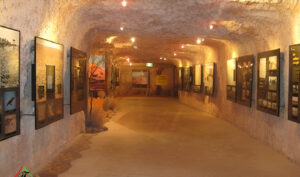

এই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হত রাতের অন্ধকারে, আর দিনের বেলায় উপরের জমিতে হতো কৃষিকাজ। এই গুপ্ত জায়গা হতেই গেরিলা যুদ্ধর শুরু। রাতে অতর্কিতে আক্রমণ, আর দিনে জমিতে চাষ অথবা সুড়ঙ্গে আত্মগোপন। একইসাথে গেরিলাদের জন্য ছিল যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহ, বিদ্যুতের ব্যাবস্থা, রান্নাঘর, হাসপাতাল, খাদ্য ও অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং গেরিলাদের আবাস বা বিশ্রামস্থল। আরও গুরুত্বপূর্ন বিষয়, মাটির নীচে হাজার খানেক লোকের জন্য অক্সিজেন, মানে ভেন্টিলেশন। প্রশ্ন আসে, যেখানে চারিদিক আমেরিকান সৈন্যরা পাহারায়, সেই ’৪০-’৬০ এর দশকে ভিয়েতনামের মতন স্বল্পশিক্ষিত দেশে কোন আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনিয়ারের দল এই সুড়ঙ্গের নকশা করলো? এত পাথর কিভাবে খনন করলো? তার উপর মাটির নীচে শুধুমাত্র একটা স্তর নয়, দুটো, আবার বেশ কিছু জায়গায় তিন্টে স্তর আছে। কিভাবেই বা পাকাপোক্ত বীম কলাম তৈরির রসদ পেলো? এরকম ধুধু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যাবস্থা কিভাবে করলো?

এই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হত রাতের অন্ধকারে, আর দিনের বেলায় উপরের জমিতে হতো কৃষিকাজ। এই গুপ্ত জায়গা হতেই গেরিলা যুদ্ধর শুরু। রাতে অতর্কিতে আক্রমণ, আর দিনে জমিতে চাষ অথবা সুড়ঙ্গে আত্মগোপন। একইসাথে গেরিলাদের জন্য ছিল যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহ, বিদ্যুতের ব্যাবস্থা, রান্নাঘর, হাসপাতাল, খাদ্য ও অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং গেরিলাদের আবাস বা বিশ্রামস্থল। আরও গুরুত্বপূর্ন বিষয়, মাটির নীচে হাজার খানেক লোকের জন্য অক্সিজেন, মানে ভেন্টিলেশন। প্রশ্ন আসে, যেখানে চারিদিক আমেরিকান সৈন্যরা পাহারায়, সেই ’৪০-’৬০ এর দশকে ভিয়েতনামের মতন স্বল্পশিক্ষিত দেশে কোন আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনিয়ারের দল এই সুড়ঙ্গের নকশা করলো? এত পাথর কিভাবে খনন করলো? তার উপর মাটির নীচে শুধুমাত্র একটা স্তর নয়, দুটো, আবার বেশ কিছু জায়গায় তিন্টে স্তর আছে। কিভাবেই বা পাকাপোক্ত বীম কলাম তৈরির রসদ পেলো? এরকম ধুধু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যাবস্থা কিভাবে করলো?

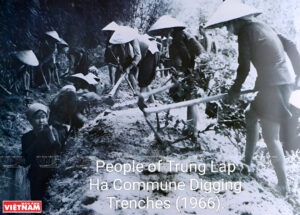

People of Trung Lap Ha commune, Cu Chi, dug trenches (1966).

People of Trung Lap Ha commune, Cu Chi, dug trenches (1966).

সমুদ্রের কাছাকাছি এখানে নীচু জমি, তাই এখানে বন্যার প্রকোপ বেশি, কিন্তু অন্যদিকে এটি ভিয়েতনামের অত্যন্ত সেরা উর্বর অঞ্চল, প্রচুর ফসল উৎপাদন হয়, আর মৎস্যজীবীদেরও জীবিকার একটি প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র ভিয়েতনামের ৫০% ধান ও মাছ আসে এই অঞ্চল থেকেই। এছাড়াও প্রচুর ফল, ফুল আর লাইভস্টক পালন করা হয়। নদীর স্রোত এখানে ভালো হওয়ার ছোট একটি হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন তৈরি হচ্ছে। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায়, এখানের মানুষের জীবনযাত্রা নদীমাতৃক ও নদীকেন্দ্রিক। এখানে যে ট্যুরিস্টরা আসেন, সেটাও এই মেকং নদী বা বিখ্যাত ফ্লোটিং মার্কেট দেখতেই। এখানের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করে যোগাযোগের জন্যই ১৭টি ব্রিজ তৈরি হয়েছে।

সমুদ্রের কাছাকাছি এখানে নীচু জমি, তাই এখানে বন্যার প্রকোপ বেশি, কিন্তু অন্যদিকে এটি ভিয়েতনামের অত্যন্ত সেরা উর্বর অঞ্চল, প্রচুর ফসল উৎপাদন হয়, আর মৎস্যজীবীদেরও জীবিকার একটি প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র ভিয়েতনামের ৫০% ধান ও মাছ আসে এই অঞ্চল থেকেই। এছাড়াও প্রচুর ফল, ফুল আর লাইভস্টক পালন করা হয়। নদীর স্রোত এখানে ভালো হওয়ার ছোট একটি হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন তৈরি হচ্ছে। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায়, এখানের মানুষের জীবনযাত্রা নদীমাতৃক ও নদীকেন্দ্রিক। এখানে যে ট্যুরিস্টরা আসেন, সেটাও এই মেকং নদী বা বিখ্যাত ফ্লোটিং মার্কেট দেখতেই। এখানের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করে যোগাযোগের জন্যই ১৭টি ব্রিজ তৈরি হয়েছে।

Add comment