অমৃতসরের চিঠি

@Asim Deb

তানিয়া,

চারদিনের জন্য অমৃতসর ঘুরে এলাম। হঠাৎই ঠিক করলাম, অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না, বাড়ির লোকজন মিলে কাছাকাছি কোন একটা জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসি।

অমৃতসর প্রসঙ্গে আগে তানিয়া, এই শহরের ইতিহাসটা তোকে একটু বলি। অনেকেরই ইতিহাস ভালো লাগে না। তবু, কোনো ঐতিহাসিক জায়গায় যাওয়ার আগে তার ইতিহাস খানিকটা জেনে রাখা ভালো। নেটে দেখলাম, সাড়ে চার’শ বছরের ইতিহাস। এটাকে ছোট করে লেখা সহজ নয়, তবু যতটা পারি ছোট করেই লিখলাম। প্রথম পর্যায়ে শুধু অমৃতসর শহরের ইতিহাস। পরের পর্ব থেকে কি দেখলাম, কি খেলাম, এসব না হয় লেখা যাবে। ইতিহাসটা ছোটর মধ্যে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়-

১৫৭৪-৭৭ সালে মুঘল সম্রাট আকবর চতুর্থ শিখ গুরু শ্রীরামদাসকে জমি দান করেন, এবং সেই স্থানেই অমৃতসর শহরের পত্তন হয়। আবার গেজেটের কিছু তথ্য অনুযায়ী শিখ সম্প্রদায় সেই সময় চাঁদা তুলে ৭০০ টাকায় তুং গ্রামের (Tung) জমিদারের থেকে এই জমিটি কেনেন। অঞ্চলটি ছিলো গভীর জঙ্গল ও জলাশয়ে ভরা। গুরু শ্রীরামদাস ৫২ জন বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যাবসায়ী আর কিছু বিভিন্ন শিল্পীকে (traders and artisans) এখানে ডেকে আনেন। বসবাস ও দৈনন্দিন কেনাকাটার শুরু হয়, আর এইভাবেই শহরটির পত্তন হয়। একদম শুরুতে যে ৩২ টি দোকান ছিলো, বংশানুক্রমে সেইগুলি এখনও আছে (Batisi Hatta, 32 shops). গুরু নিজেও এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। এই স্থানটির নামকরন হয় রামদাসপুর। গুরু গ্রন্থসাহিবে এর উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে বুদ্ধদেবও এখানে কিছুদিন সাধনা করেছিলেন। সেই সময়ও এই অঞ্চলে গভীর জঙ্গল ও জলাশয় ছিলো।

মহিমা প্রকাশ বার্তাক (Mahima Prakash Vartak) নামের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থে ১৫৭৪-১৬০৪ সময়কালের বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থটি, আনুমানিক ১৭৪১ সালে লেখা, এবং এটিকেই শিখদের সর্বপ্রাচীন তথ্যমূলক গ্রন্থ মানা হয়। (A semi-historical Sikh hagiography text. এর মানে biography of a saint or an ecclesiastical leader, an idealized biography of a founder, saint, monk, nun or icon in any of the world’s religions). এই গ্রন্থেই দশজন শিখ গুরুর উল্লেখ আছে।

চতুর্থ শিখ গুরু রামদাসের নির্দেশে অমৃত সারস পুষ্করিণী (Amrita Saras “Pool of Nectar”) খননের কাজ শুরু হয়। সুতরাং এই পুষ্করিণী প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, এটিকে খনন করা হয়েছিলো। অমৃত সারস নাম থেকেই অমৃতসর নামকরনের উৎপত্তি। ১৫৭৭ সালে পুষ্করিণীর কাজ শেষ হয়, আর ১৫৮৯ সালে পুস্করিণীর কেন্দ্রে হরমন্দির সাহিব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হরমন্দির সাহিবকেই আমরা স্বর্ণমন্দির বলি। ১৬০৪ সালে পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন গ্রন্থসাহিব রচনা করে হরমন্দির সাহিবে স্থাপন করলেন। বাবা বুদ্ধ সাহিব ছিলেন এর প্রথম গ্রন্থী।

১৭৬২ সালে আহমেদ শাহ দুররানী অমৃতসর শহর আক্রমণ করে এখানের সম্পদ লুঠ করে ও শহরটি ধ্বংস করে দেয়। এরপর ১৭৬৫ সালে জাঠ নেতা জাসা সিং আহলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে সম্মিলিত পঞ্জাব বাহিনী আফগান রাজা আহমেদ শাহ আবদালীকে পরাস্ত করেন। আর ১৮০২ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট রাজাদের একত্রিত করে শিখ ও পঞ্জাবের শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করেন। পঞ্জাবের সামগ্রিক উন্নয়নে মহারাজা রণজিৎ সিং এর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। পঞ্জাবের লোকজন ওনাকে শের-ই-পঞ্জাব নামে সন্মান দেয়। হরমন্দির সাহিবের দেওয়াল তাঁরই শাসনকালে স্বর্ণখচিত করা হয়, রামবাগ প্রাসাদ, ও গোবিন্দগড় দুর্গেরও সংস্কার করা হয়। ১৮২২ সালে অমৃতসর শহরের চতুর্দিকে যে সুরক্ষিত দেওয়ালের প্রাচীর সীমানা (walled city) তিনি তৈরি শুরু করেছিলেন, সেই কাজটি পরবর্তীকালে শের সিং সম্পূর্ন করেন। তিনি ১২ টি তোরনদ্বার তৈরি করেছিলেন। এখন তার একটিমাত্ররই অস্তিত্ব আছে, রামবাগ দ্বার। বাকিগুলি ব্রিটিশরা ধ্বংস করে দেয়। ১৮৪০ সালে ব্রিটিশরা এই সুরক্ষিত শহর আক্রমণ করে। এইসময়ই টাউন হল তৈরি হয়, আর রামবাগ বাগানের নামকরণ করে কোম্পানি বাগ। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা পঞ্জাব দখল করে নেয়, আর আরেকটি দ্বার তৈরি করে Hall Gate.

ব্রিটিশ আমলে পঞ্জাবের সিং সভা মুভমেন্ট (Singh Sabha Movement) ও প্রধান খালসা দেওয়ান একত্র হয়ে পঞ্জাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য তখনের শিখ মহারাজা ও সাধারণের থেকে আর্থিক সহায়তার আবেদন করেছিলান, এবং জমি দানের অনুরোধ করেন। এর ফলে আর্থিক সাহায্য যেমন আসে, তেমনি অনেকেই জমি দান করেন।

অমৃতসর শহরের পত্তন ও হরমন্দির সাহিবের প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিছু তথ্য এখানে পাওয়া যাবে।

https://www.goldentempleamritsar.org/famous-temples-in-india/amritsar/golden-temple/history.php

এবার আসি অমৃতসরের বিখ্যাত খালসা কলেজের প্রতিষ্ঠা নিয়ে দু’চার কথায়। ১৮৯০ সালে Khalsa College Establishment Committee তৈরি হয়, প্রেসিডন্ট ছিলেন Colonel W. R. M. Holroyd, Director of Public Instruction, Punjab, আর সেক্রেটারি ছিলেন W. Bell, লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কমিটিতে পঞ্জাবের ১২১ জন সদস্য ছিলেন। পাতিয়ালা, নাভা, কাপুরথালা, মাজিথিয়ার মহারাজারাও সেই কমিটিতে ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে অমৃতসর শহরে একটি কলেজের স্থাপনা হবে, এবং দ্বিতীয়টি হবে লাহোরে।

ইন্দো-ব্রিটিশ স্থাপত্যর সেরা উদাহরণ খালসা কলেজ। স্থপতি রাম সিং এর তত্বাবধানে ১৮৯২ সালে অমৃতসর খালসা কলেজের নির্মানকার্য শুরু হয়, আর ১৯১১-১২ সালে নির্মানকার্য শেষ হয়। প্রসঙ্গত, রাম সিং ছিলেন ইন্দো-ব্রিটিশ ঘরানার বিখ্যাত স্থপতি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ অসবোর্ন হাউসে রানী ভিক্টোরিয়ার দরবার হল, কাপুরথালা ও মাইশোর প্রাসাদের দরবার হল, ও লাহোর কলেজ। এছাড়াও পঞ্জাবের পিঞ্জারা কাঠের কাজ তিনি বিশ্বের বহু দেশে জনপ্রিয় করেন।

ইন্দো-ব্রিটিশ স্থাপত্যর সেরা উদাহরণ খালসা কলেজ। স্থপতি রাম সিং এর তত্বাবধানে ১৮৯২ সালে অমৃতসর খালসা কলেজের নির্মানকার্য শুরু হয়, আর ১৯১১-১২ সালে নির্মানকার্য শেষ হয়। প্রসঙ্গত, রাম সিং ছিলেন ইন্দো-ব্রিটিশ ঘরানার বিখ্যাত স্থপতি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ অসবোর্ন হাউসে রানী ভিক্টোরিয়ার দরবার হল, কাপুরথালা ও মাইশোর প্রাসাদের দরবার হল, ও লাহোর কলেজ। এছাড়াও পঞ্জাবের পিঞ্জারা কাঠের কাজ তিনি বিশ্বের বহু দেশে জনপ্রিয় করেন।

তানিয়া,

এবার তোকে গুরু গ্রন্থসাহিব নিয়ে দু’কথা বলি। এটাও তোদের জানা দরকার। স্বর্ণমন্দিরের প্রকৃত নাম হরমন্দির সাহিব। বিভিন্ন গুরুদ্বারার নামকরণ হয় বাংলা সাহিব, পাটনা সাহিব, এইরকম। আর শিখেরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে বলে গুরু গ্রন্থসাহিব। এই সাহিব কথাটির অর্থ হৃদয়ের গভীর সম্মান উৎসর্গ করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোরাণে সাহিব কথাটির অর্থ সম্মানিত সঙ্গী।

গুরু গ্রন্থসাহিবের গ্রন্থনায় ছিলেন মূলত ছ’জন শিখ গুরু – গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমর দাস, গুরু অর্জন, ও গুরু তেগবাহাদুর। গ্রন্থসাহিব গ্রন্থনায় এনাদের প্রত্যেকের বিশেষ অবদান আছে। এ ছাড়াও রামানন্দ, কবীর, নামদেভ এবং মুসলিম সুফি শেখ ফরিদের বিভিন্ন বাণী ও উপদেশও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এটি রচিত হয়েছে গুরমুখী ভাষায়। এছাড়া লাহন্দা (পশ্চিম পাঞ্জবী), ব্রজভাষা, কৌরবী, সংস্কৃত, সিন্ধি ও পারসী ভাষায়ও গুরু গ্রন্থসাহিবের অনুবাদ হয়েছে। সাধারণভাবে এই অনুবাদগুলিকে বলা হয় সন্ত ভাষা। আর এই ধর্মগ্রন্থের বাণীকে বলা হয় গুরবাণী।

১৬০৪ সালের ২৯শে আগস্ট পঞ্চম শিখ গুরু, গুরু অঙ্গদ আদি গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করেন, এবং তিনদিন পরে ১লা সেপ্টেম্বর গ্রন্থটি হরমন্দির সাহিবে স্থাপন করা হয়। এই হরমন্দির সাহিব মন্দিরটিই আজ স্বর্ণমন্দির নামে পরিচিত। হরমন্দির সাহিবের প্রথম গ্রন্থী ছিলেন বাবা বুদ্ধ। এরপর গুরু হরগোবিন্দ যোগ করেন রামকলি কি ভার, ও গুরু তেগবাহাদুরের কিছু বাণী। ১৭০৪ সালে মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে গুরু গোবিন্দ ও ভাই মান সিং দমদমা সাহিবে গুরু তেগবাহাদুরের বানী ও উপদেশ সংযোজন করেন। এই নতুন খন্ডের নতুন নামকরণ হয় গুরু গ্রন্থসাহিব। গুরু গ্রন্থসাহিবের স্লোকগুলি ৩১ টি রাগের সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। প্রথম ন’টি স্লোকের সুরকরন করেন গুরু হরগোবিন্দ। গুরু তেগবাহাদুরের হত্যার পরে গুরু গোবিন্দও অনেকগুলির সুরযোজন করেন।

ছোট করে এই হলো গ্রন্থসাহিবের ইতিহাস। এই ধর্মগ্রন্থটি এখন প্রতিটি গুরুদ্বারায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তানিয়া,

তুই ভাবছিস একটু আগের উল্লেখ করা এই দমদমা সাহিব কি? এর পুরো নাম শ্রী দরবার সাহিব দমদমা সাহিব তখত। দমদমার অর্থ বিশ্রামস্থল। আর তখত কথাটির অর্থ অস্থায়ী আসন। জায়গাটি পঞ্জাবের ভাতিন্ডা অঞ্চলে। শিখধর্মে আরও চারটি অস্থায়ী আসন আছে – অকাল তখত, কেশরগড় সাহিব তখত, পাটনা সাহিব তখত ও হুজুর সাহিব তখত। ১৯৬৬ সালে শিখদের সর্বোচ্চ শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি এই দমদমা সাহিবকে পঞ্চম তখত হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন।

এতক্ষণ অমৃতসরের সামান্য ভূমিকা দিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের ট্রেন শতাব্দী এক্সপ্রেস অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছে গেছে। রাত এগারোটায় হোটেলে পৌছালাম।

পাল্কি সাহিব

আমাদের প্রথম দিনের, সঠিক বললে প্রথম রাত, মানে আগামীকাল ভোর তিনটের সময়, আমরা প্ল্যানমাফিক স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে পাল্কি সাহিব অনুষ্ঠান দেখতে যাবো। মানে খানি পরেই রাত আড়াইটে নাগাদ হোটেল থেকে রওয়ানা দিতে হবে।

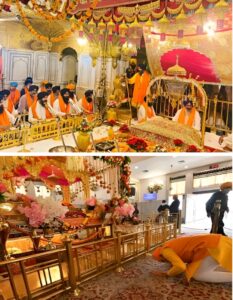

এটি একটি অনুষ্ঠান, দিনে দু’বার হয়। রাত পৌনে দশটা নাগাদ হরমন্দির সাহিবে দিনের শেষ হুকুমনামা (Order of the Day) পাঠ হয়ে গেলে গুরু গ্রন্থসাহিবকে হরমন্দির সাহিব থেকে স্বর্ণখচিত পালকি সিংহাসনে সাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে অকাল তখত সাহিবে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পালকিকেই বলে পালকি সাহিব। সামনে ট্রাম্পেট বাজিয়ে একজন আসেন। পিছনে ভক্তরা কাঁধে পালকি বহন করেন। সকলের বিশ্বাস, অকাল তখতে গুরু গ্রন্থসাহিব ঐসময় রাত্রির বিশ্রাম নেন। অকাল তখতে সেইসময় গ্রন্থসাহিব বন্ধ রাখা হয়, উনার নির্বিঘ্নে বিশ্রামের জন্য কীর্তন বন্ধ থাকে, শুধু কিছু বিশেষ স্লোক উচ্চারিত হয়। আর রাতের এই সময়টুকুতেই হরমন্দির সাহিবের দৈনন্দিন পরিস্কারের কাজ চলে। ভক্তরাই এটি করেন। শীত গ্রীষ্মের সময় অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের সময়ের কিছুটা পরিবর্তন হয়।

সেইদিনই ভোর চারটে নাগাদ ভক্তরা গুরু গ্রন্থসাহিবকে পালকি সাহিবে স্থাপন করে অকাল তখত থেকে হরমন্দির সাহেবে শোভাযাত্রা করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সেখানে পীড়া সাহেবের (পবিত্র শয্যা) উপর গুরু গ্রন্থসাহিব পুনরায় স্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠান রোজ হয়। উপস্থিত সকল ভক্তরা গুরবাণী কীর্তন করেন। তারপর গ্রন্থ সাহিব খুলে তাঁর দিনের প্রথম বিশেষ অধ্যায় হুকুমনামা (Order of the Day) পাঠ করা হয়। একটু বেলার দিকে অর্দাস (শিখদের প্রার্থনা) শেষ হলে কড়া প্রসাদ সকলের জন্য বিতরন করা হয়। এই রাতের আর সকালের পালকি সাহিব শোভাযাত্রা দেখতেই দেশ বিদেশের অনেকে এখানে আসেন। আমরাও সেজন্যই ভোররাতে এসেছি।

আমরা রাতের বেলায় পালকি সাহিব দর্শনে গিয়েছিলাম কারন এক, তখন ভীড় কম থাকে। কম মানে হাজার পাঁচ সাতেক তো হবেই। আর দ্বিতীয় কারন, ঐ ভোররাতের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় পরিবেশ থাকে অত্যন্ত মনোরম।

আমরা অকাল তখতের এক কোণে গিয়ে বসলাম। রাত তিনটের সময় গিয়েও আমরা অনেক লোকের পিছনে। জায়গাটা মনঃপূত হলো না, এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে আমরা হরমন্দির সাহিবের একদম প্রবেশদ্বারের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। সামনেই রেলিং, অর্থাৎ আমাদের ঠিক সামনে দিয়েই পালকি সাহিব শোভাযাত্রা যাবে। চারটে নাগাদ পালকি সাহেব এলো, অকাল তখতের সামনে পালকি রেখে অনেকক্ষন, প্রায় আধঘন্টা ধরে গুরবানী কীর্তন ও স্তোত্রপাঠ হলো। এরপর আমাদের সামনে দিয়ে স্বর্ণখচিত পালকি সাহিব ভক্তদের কাঁধে চড়ে হরমন্দির সাহিবে ফিরে এলেন।

এই পালকিযাত্রা আমার কাছে এককথায় ইউনিক (unique) মনে হয়েছে। দেবতাকে (এখানে দেবতা কিন্তু কোনো মূর্তি নয়)

রাতের বিশ্রামের জন্য প্রতিদিন মূল মন্দির থেকে বিশ্রামস্থলে নিয়ে যাওয়া আবার প্রতিদিন সকালবেলা নিদ্রাভঙ্গের পরে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, এর দ্বিতীয় ধর্মীয় উদাহরণ হয়তো আছে, কিন্তু নেট বা এনসাক্লোপিডিয়া ঘেঁটে দ্বিতীয়টি আর পেলাম না। আরও জানলাম, ভক্তরা গুরু গ্রন্থসাহিবকে স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গনে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করান।

আমরা যখন রাত তিনটের সময় পৌছালাম, তানিয়া, দেখি অসংখ্য লোক। আসলে স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গণ চব্বিশ ঘণ্টা দিনে রাতে সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আন্দাজ দেশ বিদেশের লক্ষখানেক দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে আসেন। এঁরা সকলেই যে শিখধর্মীয়, তা নয়। সর্বধর্মের লোকজনই এখানে আসেন। ভারতবর্ষের শিখদের সেবাধর্মের মানসিকতা এখন সারা বিশ্বে সমাদৃত। যে কোনো গুরুদ্বারে গেলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেটি বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়।

পালকি দর্শনের পর আমরা আবার হরমন্দির সাহিবে ফিরে এলাম। হরমন্দির সাহিব সর্বধর্মের জন্য উন্মুক্ত। সুফি সন্ত মিয়াঁ মীর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরের যদিও একটিমাত্র প্রধান দ্বার, কিন্তু সর্বমোট চারটি দ্বার আছে, যা সর্বধর্মকে সন্মান করে। স্থাপত্যের কথা ধরলে এটি ভারতীয় ও মুঘল ঘরানার মিশ্রন। তাজমহলের মার্বেল পাথরের কারুকার্য্যে এর অনেক মিল পাওয়া যায়। আরও একটি বিশেষত্ব, জলের উপরে আমরা মন্দিরের দ্বিতলটাই দেখি, কারণ এর নীচের অংশ আছে জলের মাঝে। অনেকেই বলে স্বর্ণমন্দির নাকি রাতের আলোয় বেশি সুন্দর লাগে। আমারও সেইরকমই মনে হলো।

তানিয়া,

যা দেখলাম, কতকগুলি বৈশিষ্ট তুলে ধরতে চাই। আমরা হিন্দুধর্মে মূর্তিপুজায় বিশ্বাস করি। শিখদের গুরু গ্রন্থসাহিব। এই গুরু গ্রন্থসাহিবকেই এঁরা পূজা করেন।

কিন্তু শিখদের প্রধান ব্যাবহারিক ধর্ম হলো সেবাধর্ম। সেসময় সকলকেই এঁরা একনজরে দেখেন, এবং জাতি-ধর্মের উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ করেন না। এই স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত সেবক যারা আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই পরিস্কার পোষাক পড়েছেন। পোষাকে সামান্যতমও অপরিচ্ছন্নতা নেই।

জুতো খুলে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হয়। জুতো জমা দেওয়ার কাউন্টার আছে, কোনো পয়সা দিতে হয় না।

রাত তিনটের সময় কাউন্টারে যারা আছেন, দেখেই বুঝতে পারি উনারা প্রত্যেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, দেখে মনে হলো এনাদের অনেকেই উচ্চবিত্ত। দিনের বেলায় ব্যাস্ততার মধ্যে হয়তো সময় করতে পারেন না, তাই রাতের দর্শনার্থীদের সেবা করতে এসেছেন। এনারা নির্দ্বিধায় খালি হাতে জুতোগুলো তুলে নিলেন। ভেতরে দেখি কয়েকজন জুতো পালিশ করছেন। এনাদের চেহারা আর পোষাকেও ভদ্র পরিবারের সুস্পষ্ট ছাপ। যদি জুতোয় ময়লা থাকে, এনাদের বলতে হয় না, সেবকেরা নিজেরাই সেটা পরিস্কার করে দেন।

স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গনের পুরোটাই মার্বেল পাথরে বাঁধানো। একনজরেই দেখা যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে ঝাড়ু রক্ষিত আছে। সেই পরিস্কার রাস্তায় অনেকেই হাতে ঝাড়ু নিয়ে সেটাকে আরও পরিস্কার করছেন, কেউ কেউ ভিজে কাপড় দিয়েও রাস্তা মুছে দিচ্ছেন। সারাদিন সারারাত একের পর এক দর্শনার্থী এসে সেই ঝাড়ু নিয়ে নিজেদের সেবাদান করছেন। সুতরাং এখানে অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কোনো অবকাশই নেই। আমার জামার পকেটে জুতো জমা রাখার টোকেনটা ছিলো। পকেট থেকে মোবাইল বার করার সময় টোকেনটা পড়ে গিয়ে গড়িয়ে কিছুটা দূর চলে যায়। আমি কিছু করার আগেই দেখি একজন বয়স্ক মহিলা সেটি তুলে আমাকে দিলেন। আমি স্বভাবসিদ্ধ প্রথায় সুক্রিয়া (ধন্যবাদ) বলতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, কিউ, সুক্রিয়া কিউ? অর্থাৎ এটি একটি সেবা, উনার মতে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ নয়।

কথিত আছে, শিখরা সেবাদানে বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁদের অর্জিত অর্থের দশ শতাংশ গুরুদ্বারা কমিটির উদ্যোগে সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে দান করেন। এই সেবা শুধুমাত্র শিখদের নিজেদের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে বিশ্বের যে কোনো কল্যানমূলক কাজে।

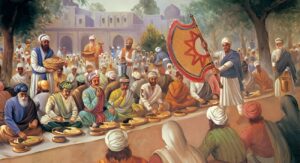

এবার আসি গুরু কি লঙ্গরে। এটি চালু করেন গুরু নানক, পরবর্তীকালে তৃতীয় শিখগুরু গুরু অমরদাস এটি প্রথা হিসেবে চালু করেন। আবার অনেকে বলেন ১৫৭৭ সালে চতুর্থ গুরু রামদাস এটিকে প্রথা হিসেবে চালু করেন। মহারাজা রণজিৎ সিং ও পরবর্তীকালে পঞ্জাবের অনেক রাজা ও ধনী ব্যাক্তিরা এই লঙ্গরের জন্য বিশাল অংকের অর্থদান করেছিলেন।

গুরু কি লঙ্গর সারা দিনেরাতে চালু থাকে, আনুমানিক ষাট সত্তর হাজার দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে ভোজন করেন, আর এই সেবায় মহিলা, কিশোর যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ বিশেষ দিনে দ্বিগুণ দর্শনাথীও আসেন। আমাকে একজন স্থানীয় জানালেন, দিনে ১২,০০০ কিলো ময়দা লাগে। আর লাগে দিনে অন্তত একশ’ গ্যাস সিলিন্ডার আর ৫,০০০ কিলো জ্বালানী। অটোমেটিক রুটি তৈরির মেশিনে ঘন্টায় ২৫,০০০ রুটি তৈরি হয়। অনেক দর্শনার্থী দূর দূরান্ত থেকে এসে স্বর্ণমন্দিরের মার্বেলে সারা রাত ঘুমিয়ে থাকেন বা বিশ্রাম নেন। এঁদের জন্য সকাল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত আনুমানিক ২৫ হাজার কাপ চা বিতরণ করা হয়।

তানিয়া,

জানি না শুধু লিখে কলমের জোরে তোকে কতটা বোঝাতে পারবো। এ জিনিষ নিজের চোখে দেখতে হয়। তবু চেষ্টা করলাম যদি বোঝানো যায়। লঙ্গরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় পরিস্কার পরিচ্ছন মার্বেলের জমিতে ততটাই পরিস্কার টানা লম্বা আসন পাতা। আসনের যেখানে খুশি বসা যায়, তবে সকলকেই আসন করে বসা এবং মাথা ঢেকে বসা বাধ্যতামূলক। সেবকেরা স্টিলের থালায় রুটি, ডাল, তরকারি আর ক্ষীর (ঘন দুধের মতন) পরিবেশন করেন। একটু পরে পরেই ধ্বনি ওঠে, যো বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী অকাল।

একদিকে যখন খাদ্য পরিবেশন হয়, অন্যদিকে প্রায় একশ’ জন মহিলা আর পুরুষ তরকারি কেটে পরিস্কার করে ধুয়ে রাখেন, আর তারই পাশাপাশি লঙ্গরের বাইরে আরেকদল মহিলা ও পুরুষেরা এঁটো বাসন মেজে পরিস্কার করে রাখেন।

প্রতিটি সেবাই করেন আন্তরিকভাবে, কোনো ফাঁকি থাকে না। তবে এও দেখলাম, অনেকেই ঘুরতে এসে শুধুমাত্র সেবা করার একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে গেলো। হয়তো একটা মাত্র রুটি বেলে দিয়েই ফটো তুলে চলে গেলো, এরপর ফেসবুকে ছাপিয়ে দেবে।

তানিয়া,

এই গুরু কি লঙ্গর আজ দুনিয়ার সবথেকে বড় কমিউনিটি কিচেনের স্বীকৃতিই অর্জন করেছে, এবং শিখ জাতি বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে অন্যদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনেও সক্ষম হয়েছে।

স্বর্ণমন্দির ঘুরে যা দেখলাম, এখানের মোটামুটি পুরো সেবাই শ্রমদান, অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে। শ্রমদান বলতে জুতো সংরক্ষণ, জুতো নোংরা থাকলে সেই জুতো পরিস্কার করে দেওয়া, মন্দির প্রাঙ্গণে চলার পথের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পুষ্করিণী পরিচ্ছন্ন রাখা ও লঙ্গর সেবা। গুরু কি লঙ্গর সেবা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তরকারি ইত্যাদি কেটে পরিস্কার করে যোগান দেওয়া, রান্না করা, পরিবেশন করা, ও থালাবাসন পরিস্কার করা। আর বিশেষ উর্দি পরা ভলান্টিয়াররা তো সর্বত্রই আছে। এছাড়া আছে সময় বিশেষে মন্দিরের রক্ষনাবেক্ষন, (maintenance)। এই সেবাও ওরা নিজেরাই করেন। এখানে প্রায় চারশ’ বেতনভোগী কর্মচারী আছেন। আর দিনেরাতের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করেন আরও চার পাঁচশো জন।

তানিয়া,

এবার ষোড়শ শতাব্দীর দুর্গিয়ানা হিন্দু মন্দির নিয়ে দু’চার কথা বলি। ছবি দিলাম তানিয়া, খেয়াল কর, এই হিন্দু মন্দিরটির স্থাপত্য অনেকটাই হরমন্দির সাহিবের ঘরানায় তৈরি, চূড়ার সোনার পাতও সেই একই ঘরানার। (বলে রাখি, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের প্রকৃত নাম হরমন্দির সাহিব)।

এই দুর্গিয়ানা মন্দিরের চারিপাশে পুষ্করিণীও আছে। দেবী দূর্গার নামে এই মন্দিরে বিষ্ণু ও লক্ষীর পূজা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে সূর্য্যদেবের পৌত্র ইক্ষভাকু এখানে যজ্ঞ করতেন। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী অমৃতসর শহরের তীরথস্থল (Valmiki Tirath Sthal) অঞ্চলে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিলো। এবং তাঁদের বিশ্বাস, রামায়ণের লব ও কুশেরও জন্ম হয় এই আশ্রমে। জনশ্রুতি এই যে লব-কুশ এখানের দুর্গিয়ানা মন্দিরের একটি গাছের সাথে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ও হনুমানকে বেঁধে রেখেছিলো। আরও জনশ্রুতি আছে যে নিকটবর্তী লাহোর ও কাসুর শহরের নামকরণও এখান থেকেই হয়।

তানিয়া,

আজ এইটুকুই থাক। এরপর আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগ যাবো, পাকিস্তান বর্ডারে বিএসএফের ড্রিল দেখতে হবে, পুরনো শহরের হাতীদ্বারের কাছে রাজপুরা গলিতে ১১৮ বছরের পুরনো কেশর দা ধাবায় গিয়ে পরোঠা খেতে হবে। ঘুরে ঘুরে পঞ্জাবী লসসি, কুলচা, তন্দুরী, খেতে হবে। শহরটাও তো একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে। এখন অনেক কাজ রে তানিয়া।

******

তানিয়া,

অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে কিছু বলি। তুই যতটুকু পড়েছিস, লোকমুখে শুনেছিস, তার থেকে অনেক বেশিই আমার এই লেখায় পাবি।

একটা কথা আগেই বলা দরকার, জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনা আমাদের এক সংবেদনশীল ইতিহাস। আমরা যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ যাবো, আমাদের এক মানসিকতার প্রস্তুতি নিতে হবে। স্বর্ণমন্দির যাই ধর্মীয় কারণে, আত্তারি বর্ডারে যাই জাতীয়তাবোধের মানসিকতায় ফৌজি প্যারেড দেখতে। তেমনি জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখার আগে একটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার। পিছনের দেওয়ালে বুলেটের দাগ, সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে মানুষ সেলফি তুলছে। শহীদ স্তম্ভ পিছনে রেখে নবদম্পতি হাসিমুখে সেলফি তুলছে। লোকজন উচ্চস্বরে খোশমেজাজে গল্প করছে, হাসি হুল্লোড়, যেন এক আনন্দের পরিবেশ। জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদদের আমরা যে কতটা অশ্রদ্ধা করি, এই চেতনাবোধই আমাদের হলো না। ভিক্টোরিয়া, গড়ের মাঠ ও জালিয়ানওয়ালাবাগকে আমরা সেই এক প্রমোদ উদ্যান ক্যাটাগরিতে ফেলে দিলাম। আমি যা দেখেছি, খুবই খারাপ লেগেছে, আর সেটাই এখানে লিখলাম।

তানিয়া,

জালিয়ানওয়ালাবাগ লেখার ভূমিকায় বলা দরকার যে, আমরা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পত্রিকায় সোনার পাতে মোড়া অমৃতসরের যে মন্দিরটি দেখি, তার নাম হরমন্দির সাহিব। আর এই হরমন্দির সাহিব, অকাল তখত ও আরও বিভিন্ন মন্দির, মিউজিয়াম, লঙ্গর, বিশ্রামস্থল নিয়ে সামগ্রিকভাবে ঐ অঞ্চলকে বলে স্বর্ণমন্দির প্রাঙ্গণ (কমপ্লেক্স)। এই প্রাঙ্গণের ঠিক বাইরেই জালিয়ানওয়ালা মাঠ (বাগ)। জালিয়ানওয়ালা আসলে একটি মাঠ, প্রায় সাত একর জমির উপর, চারিদিকে তিনতলা বাড়ির উঁচু পাচিল, আর মাঠে ছিলো পাঁচটি ছোট ছোট নির্গম পথ।

এই জালিয়ানওয়ালাবাগ যে কারনে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, সেটি কোনো শাসকজাতির পক্ষেই গৌরবের নয়, এটি ব্রিটিশ রাজশক্তির এক চরম লজ্জাজনক কীর্তি।

চল, অতীতে ফিরে যাই। ১৯১৯ সালে রওলাট আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হলো, যার সবথেকে বেশি প্রভাব দেখা গেলো বাংলা ও পঞ্জাবে। এই আইন ছিলো “…stricter control of the press, arrests without warrant, indefinite detention without trial, and juryless in camera trials”. প্রতিবাদে মহম্মদ আলি জিন্না নিজের বম্বে এসেম্বলি সীট থেকে পদত্যাগ করেন, ভাইসরয়কে চিঠি লেখেন “I, therefore, as a protest against the passing of the Bill and the manner in which it was passed tender my resignation…. … a Government that passes or sanctions such a law in times of peace forfeits its claim to be called a civilised government.”

এই আন্দোলনে ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল দুই ভারতীয় বিদ্রোহী ডঃ সত্য পাল ও ডঃ সইফুদ্দিন কিচল্যুকে ব্রিটিশ রাজ গ্রেফতার করে, যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রামান্য অভিযোগ ছিলো না। এর প্রতিবাদে অমৃতসর শহরে প্রতিবাদ মিছিল হয়, যেখানে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই ১২ জন মারা যান।

তখন অমৃতসর শহরে মার্সেলা শেরউড (Marcella Sherwood) নামের একজন ইংরেজ মিশনারী প্রায় ৬০০ ভারতীয় ছাত্রের একটি স্কুল চালাতেন। ১১ই এপ্রিল, গন্ডগোলের আশংকায় তিনি স্কুল বন্ধ করতে গিয়ে Kucha Kurrichhan গলিতে ক্ষুব্দ জনতার আক্রমনের শিকার হন, যদিও উপস্থিত কিছু ভারতীয় লোকের সাহায্যে তিনি বিপন্মুক্ত হন, এবং ওনাকে নিরাপদ গোবিন্দগড় দুর্গে আশ্রয় দেওয়া হয়।

অমৃতসর আপাত শান্ত থাকলেও পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলতেই থাকে। ১২-ই এপ্রিল অমৃতসর শহরে হরতাল চলাকালীন সিদ্ধান্ত হয় যে পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল, বৈশাখী উৎসবের দিনে জালিয়ানওয়ালা বাগে সকলে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। এই জমায়েত রুখতে ব্রিটিশ সরকার ১৩ই এপ্রিল পঞ্জাবে মার্শাল ল’ জারি করে এবং সবরকম জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অমৃতসর শহরে কার্ফু জারি হয়, এবং শহরে প্রবেশ বা বাইরে যাবার জন্য বিশেষ অনুমতি নেওয়াও আবশ্যক করে দেওয়া হয়। সেদিন সকালে জেনারেল ডায়ার (Reginald Edward Harry Dyer) নিজে অমৃতসর শহর পরিক্রমা করে মাইকে সেই কার্ফু ও জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষনা করে। জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে ইংরেজি, পঞ্জাবী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সারা শহর জুড়ে প্রচার হয়।

তানিয়া,

খেয়াল কর, সেই দিন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল ছিলো শিখদের বৈশাখী উৎসবের দিন। প্রতিবাদ মিটিং না হলেও উৎসবের আনন্দেই অনেকে সেদিন জালিয়ানওয়ালা মাঠে এসে জড়ো হয়েছিলো। আর বৈশাখী উপলক্ষ্যে যারা সেদিন হরমন্দির সাহিব দর্শনে এসেছিলেন তাঁদেরও অনেকেই বাগানে ঘুরতে এসেছিলেন। সুতরাং যথেষ্ট লোকজন সেখানে ছিলো।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় কর্নেল ডায়ার (Reginald Edward Harry Dyer) গুর্খা (9th Gorkha Rifles) ও পাঠান / বালুচ (59th Scinde Rifles) বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্গে দু’টো কামানগাড়িও এনেছিলেন, কিন্তু সরু দরজা দিয়ে সে দু’টি ভেতরে ঢুকতে পারে নি।

ডায়ার এসে জমায়েতকে চলে যেতে না বলে প্রথমেই যে একটিমাত্র ফটক (দরজা) খোলা থাকে, সেটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তারপরেই সৈন্যদের গুলি চালানোর হুকুম দেন। সাথে সাথে চতুর্দিকের নিরস্ত্র লোকজনের উপর সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। সৈন্যরা তাঁদের শেষ গুলিটি বর্ষন করে তবেই থামে, তথ্য অনুযায়ী ১৬৫০ রাউন্ড। (** Cease-fire was ordered only when ammunition supplies were almost exhausted – Nigel Collett The Butcher of Amritsar: General Reginald Dyer. p. 262.) ডায়ার পরে বিবৃতি দিয়েছিলেন “was not to disperse the meeting but to punish the Indians for disobedience” – Nigel Collett The Butcher of Amritsar: General Reginald Dyer. p. 255-58) ডায়ার আরও বলেছিলেন (** “I have heard that between 200 and 300 of the crowd were killed. My party fired 1,650 rounds”) (“Punjab Disturbances: The Case of General Dyer”. Parliamentary Debates (Hansard). House of Lords. 19 July 1920. col. 254.) শিখ সেবা সমিতির তথ্য অনুযায়ী ৩৭৯ জন গুলিতে মারা যান, ও প্রায় হাজার জন আহত হন। The Hunter Commission confirmed the deaths of 337 men, 41 boys and a six-week-old baby. (** India. Committee on Disturbances in Bombay, Delhi, and the Punjab (1920). Report; disorders inquiry committee 1919–1920. pp. XX–XXI, 44–45, 116–7. Retrieved 8 September 2018.) (** William, Lord Hunter, Chairman of the Commission, former Solicitor-General for Scotland and Senator of the College of Justice in Scotland)

ইতিমধ্যে ১৯শে এপ্রিল জেনারেল ডায়ার মিশনারী মার্সেলা শেরউডের সাথে দেখা করে অর্ডার জারি করে every Indian man using that street to crawl its length on his hands and knees as a punishment. কারণ হিসেবে বলা হয় “Some Indians crawl face downwards in front of their gods. I wanted them to know that a British woman is as sacred as a Hindu god and therefore they have to crawl in front of her, too.”

মিশনারী মার্সেলা শেরউড পরে জেনারেল ডায়ার সম্বন্ধে বলেছিলেন “…saviour of the Punjab”

শুধু ১৩ই এপ্রিল নয়, এর ঠিক দু’দিন পরেই, ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৯ পঞ্জাবের গুজরনওয়ালায় পুলিস আবার নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে ১২ জনকে হত্যা করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পরে জেনারেল ডায়ার বিবৃতি দেয়, You people know well that I am a Sepoy and soldier. Do you want war or peace? If you wish for a war, the Government is prepared for it, and if you want peace, then obey my orders and open all your shops; else I will shoot. For me the battlefield of France or Amritsar is the same. I am a military man and I will go straight. Neither shall I move to the right nor to the left. Speak up, if you want war? (A Saga of Freedom Movement and Jallianwala Bagh, Udham Singh, 2002, p 149, Prof (Dr) Sikander Singh; Report of Commissioners, Vol I, II, Bombay, 1920)

জালিয়ানওয়ালাবাগের এই হত্যাকান্ড দেশে বিদেশে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন উইন্সটন চার্চিল ছিলেন ব্রিটিশ Secretary of State for War। উনি ৮ই জুলাই, ১৯২০ হাউস অফ কমনসে বিবৃতি দেন, “The crowd was unarmed, except with bludgeons. It was not attacking anybody or anything … When fire had been opened upon it to disperse it, it tried to run away. Pinned up in a narrow place considerably smaller than Trafalgar Square, with hardly any exits, and packed together so that one bullet would drive through three or four bodies, the people ran madly this way and the other. When the fire was directed upon the centre, they ran to the sides. The fire was then directed to the sides. Many threw themselves down on the ground, the fire was then directed down on the ground. This was continued to 8 to 10 minutes, and it stopped only when the ammunition had reached the point of exhaustion.” (** Hansard (House of Commons Archives)”. Hansard: 1719–1733. 8 July 1920)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২শে মে সংবাদটি পেয়ে ব্রিটিশ রাজের নাইটহুড উপাধি ফেরত পাঠিয়ে দেন। ৩১শে মে, ২০১৯ উনি ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে চিঠি দেন “I … wish to stand, shorn, of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings.” মহাত্মা গান্ধীও Boer War এ তাঁর ভূমিকার জন্যে পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্রিটিশের থেকে পাওয়া ‘Kaiser-i-Hind’ উপাধি ফিরিয়ে দেন।

এরপর হাউস অফ কমনসে ভোটাভুটিতে ২৪৭-৩৭ ভোটে ডায়ারের বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়। though many Britons still thought him a hero for saving the rule of British law in India. তবে ডায়ারের কোনরকম শাস্তি হয়নি। “… The Legal and Home Members on the Viceroy’s Executive Council ultimately decided that, though Dyer had acted in a callous and brutal way, military or legal prosecution would not be possible due to political reasons. However, he was finally found guilty of a mistaken notion of duty and relieved of his command on 23 March. He had been recommended for a CBE as a result of his service in the Third Afghan War; this recommendation was cancelled on 29 March 1920”. হান্টার কমিশনে ডায়ার বলেছিলো “… “I think it quite possible that I could have dispersed the crowd without firing, but they would have come back again and laughed, and I would have made, what I consider, a fool of myself.”

এরপর ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ, আমাদের ভারতীয় উধম সিং লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে মাইকেল ও’ডায়ারকে (Michael O’Dwyer) কে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেন। উধম সিং বিবৃতিতে বলেছিলেন, সেই ১৩ই জুলাই, ১৯১৯ বৈশাখী উৎসবের দিনে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে ছিলেন, এবং আহত হয়ে সব চাক্ষুস করেছিলেন। এই মাইকেল ডায়ার (Michael O’Dwyer) ছিলেন পঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, উনি সেদিন কর্নেল ডায়ারকে (Reginald Edward Harry Dyer) নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন।

কোর্টে উধম সিং বলেছিলো “… I did it because I had a grudge against him. He deserved it. He was the real culprit. He wanted to crush the spirit of my people, so I have crushed him. For full 21 years, I have been trying to wreak vengeance. I am happy that I have done the job. I am not scared of death. I am dying for my country. I have seen my people starving in India under the British rule. I have protested against this, it was my duty. What greater honour could be bestowed on me than death for the sake of my motherland?”

৩১শে জুলাই, ১৯৪০ ব্রিটেনে উধম সিং এর ফাঁসি হয়। তানিয়া, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে গান্ধী ও নেহরু উভয়েই উধম সিং এর কাজের নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেই নেহরুই বলেছিলেন, I salute Shaheed-i-Azam Udham Singh with reverence who had kissed the noose so that we may be free.

তানিয়া,

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় ফিরে আসি। খেয়াল রাখিস, দু’জনের নামই ডায়ার। Reginald Edward Harry Dyer যে সৈন্যদের পরিচালনা করেছিলো, আর Michael O’Dwyer, পঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর যে গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলো। আমাদের বিপ্লবী উধম সিং যাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে, সে Michael O’Dwyer, সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে উপস্থিত ছিলো না, সে অন্য ডায়ারকে গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলো। আরেকটা কথা তোকে জানাই তানিয়া, এই Reginald Edward Harry Dyer জন্মসূত্রে ভারতীয়, ১৮৬৪ সালের ৯ই অক্টোবর, আমাদের মুড়ি তে (Murree, রাওয়ালপিন্ডির কাছে। এখন পাকিস্তান)।

উধম সিং যেদিন মাইকেল ডায়ারকে হত্যা করে, তার পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকা এর সমর্থনে লেখে The common people and revolutionaries glorified the action of Udham Singh. Much of the press worldwide recalled the story of Jallianwala Bagh, and allege O’Dwyer to have been responsible for the massacre. দ্যা টাইমস পত্রিকা লেখে “an expression of the pent-up fury of the down-trodden Indian People”। ঐতিহাসিক উইলিয়াম সিরের (William L. Shirer) লেখেন “Most of the other Indians I know (other than Gandhi) will feel this is divine retribution. O’Dwyer bore a share of responsibility in the 1919 Amritsar massacre, in which Gen. Dyer shot 1,500 Indians in cold blood. When I was at Amritsar eleven years after [the massacre] in 1930, the bitterness still stuck in the people there.”

১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারতে এসে বিবৃতি দেন It is no secret that there have been some difficult episodes in our past – Jallianwala Bagh, which I shall visit tomorrow, is a distressing example. But history cannot be rewritten, however much we might sometimes wish otherwise. It has its moments of sadness, as well as gladness. We must learn from the sadness and build on the gladness (১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৭)। রানীর এই মন্তব্যে আবার প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল রানীর সমর্থনে বলেন Queen herself had not even been born at the time of the events and should not be required to apologise (** Burns, John F. (15 October 1997). “In India, Queen Bows Her Head Over a Massacre in 1919”. The New York Times.) এলিজাবেথ এসেছিলেন,”she removed her shoes, paid her respects with a 30 second moment of silence, and only signed the Visitor’s Book, without any words”. রানীর এইরূপ ব্যাবহার আবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলো, তাহলে কি ব্রিটিশ রাজশক্তি বা সরকার এখনও এই ঘটনা আন্তরিকভাবে নিন্দা করতে পারে না?

২০১৩ সালে ডেভিড ক্যামেরন প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ এসে বলেন “a deeply shameful event in British history, one that Winston Churchill rightly described at that time as monstrous. We must never forget what happened here and we must ensure that the UK stands up for the right of peaceful protests”.

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদের শেষ জন, শিঙ্গারা সিং জুন ২৯, ২০০৯ এ মারা যান, ১১৩ বছর বয়েসে।

অনেক ইতিহাস লিখে ফেললাম রে তানিয়া, আসলে কি জানিস? জালিয়ানওয়ালাবাগের ইতিহাসটা প্রতিটি ভারতীয়র জানা দরকার।

আজ তোকে এর বেশি ডোজ আর দেবো না। তোদের ওখানে এখন রাত এগারোটা। যা, ঘুমিয়ে পড়।

********

তানিয়া,

হরমন্দির সাহিব আর জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে কিছু লিখলাম। সেই সিরিয়াস ব্যাপারে পঞ্জাবের লস্যি আর পরোটা আনতে চাই নি। কিন্তু বুঝতেই পারছিস, এই লস্যি আর পরোটা পঞ্জাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাত বললে ভুল হবে, ভোর হয়ে আসছে, হরমন্দির সাহিব থেকে বাইরে মেন রাস্তায় এসে দেখি লাইন দিয়ে কয়েকটি দোকান। সঙ্গের স্ত্রী, কন্যা, শ্যালিকা তো হাঁ হাঁ করে উঠলো, এখন এই অসময়ে এসব খেতে হবে না। আর আমি তো খাবোই, ভোর সাড়ে চারটের সময় এক স্টাফড আলু পরোটা, আর মালাই লস্যি নামিয়ে দিলাম। কি বলবো রে তানিয়া, এই জিনিষ তুই কলকাতায় পাবি না।

দুপুরের খাওয়ার পর গাড়িতে আত্তারি বর্ডারের জন্য রওয়ানা দিলাম। আত্তারি মানে ভারত পাকিস্তানের বর্ডার। আত্তারির ওপারেই পাকিস্তানের ওয়াগা। দুই দেশের মধ্যে সাধারনের জন্য স্থলপথের যোগাযোগ হলো গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। এখানেই রোজ বিকেলে দুই দেশের মিলিটারি ড্রিল হয়। আত্তারি ড্রিল এখন অমৃতসরের ট্যুরিস্টদের must see তালিকায় চলে এসেছে। সুতরাং অমৃতসরে, এমনকি আশেপাশের অঞ্চল থেকে দেশী বিদেশী যারাই ভ্রমণে আসেন, এই আত্তারি মিলিটারি ড্রিল তাঁদের জন্য এখন একটি আকর্ষণীয় ইভেন্ট।

আমাদের হোটেল থেকে দিল্লী অমৃতসর হাইওয়েতে উঠে আত্তারি বর্ডার আরও প্রায় ৩৫ কিলোমিটার, সব মিলিয়ে হোটেল থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার। গাড়িতে যাওয়াই সবথেকে ভালো। প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগলো। শেয়ার তিন চাকার অটোও পাওয়া যায়, তবে অনেক বেশি সময় লাগে।

আত্তারি বর্ডার এক নির্জন জায়গা। যেহেতু পাকিস্তান বর্ডার, জায়গাটি সংবেদনশীল (sensitive) তাই এখানে বিএসএফ ছাড়া সাধারণ জনতার কোন বসতি নেই। সন্ধ্যার পর স্থানটি জনশুন্য হয়ে যায়। সেইসময় বিএসএফ ছাড়া অন্যান্য লোকজনদের এখানের রাস্তায় দেখা যায় না। বাস টেম্পো ট্যাক্সি তো অনেক দূরের কথা।

তানিয়া,

কি দেখলাম সেটা লেখার আগে এই ড্রিল সম্বন্ধে তোকে দু’চার কথা জানাই। প্রথমত এটা শুধু ভারতের অনুষ্ঠান নয়। ১৯৫৯ সালে ভারত পাকিস্তান দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে এই ড্রিল চালু হয়। আমাদের থাকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ান, আর পাকিস্তানের থাকে পাকিস্তান রেঞ্জারস। ১৯৫৯ সালের কথা ধরলে, কালের নিয়মে এই ড্রিলের, ইংরেজিতে সহজ কথায় the way it is presented and style তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজিতে একে বলা যায় the drill is characterized by elaborate and dance-like manoeuvres in a rapid speed and raising legs as high as possible. এর সাথে ফৌজি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যোগ করা যায় displaying the two countries’ rivalry আর দুই দেশের সরকারি কূটনৈতিক বিবৃতিতে বলা হয় a display of brotherhood and cooperation between the two nations. তবে শত্রুর সাথে কিভাবে কূটনৈতিক মোকাবিলা করা উচিৎ, সেটাই বড় করে চোখে পড়ে। এর সাথে যোগ হয় জাতীয়তাবোধের চেতনা। সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় ও উত্তেজক অনুষ্ঠান, যা লোকে বহুকাল মনে রাখতে পারে।

এই ড্রিল দেখার জন্য আমাদের কোন টিকেট লাগে না, সকলের জন্যই ফ্রি। ওখানে বিশাল পার্কিং জোন। পার্কিং লটে আমাদের গাড়ি রেখে লম্বা লাইন দিয়ে স্টেডিয়ামে পৌছালাম। স্টেডিয়াম মানে ইংরেজি ইউ স্টাইলের একটা স্ট্রাকচার। মাঝখানে দিয়ে ফুট ত্রিশেক চওড়া রাস্তা, দু’পাশে পাঁচ-ছ’ ফুট চওড়া ফুটপাথ। এই রাস্তার উপরেই বর্ডারে, মানে বর্ডারের সীমানাতেই এই অনুষ্ঠান হবে। এই ইংরেজি ইউ-এর খোলা দিকটায় রাস্তার ওপারেই পাকিস্তানের বর্ডার। সেখানেও আমাদের মতন একটা গ্যালারি। গ্যালারি বললাম কারণ পাকিস্তানের ওখানে মাত্র হাজার খানেক লোক বসতে পারে। আর আমাদেরটা অনেক বড়, ২৫ হাজার লোক বসতে পারে। শুনলাম, এমনি দিনেই আট দশ হাজার মতন দর্শক হয়, আর ট্যুরিস্ট সীজনে শনি রবি বা ছুটির দিনে পনেরো বিশ হাজার দর্শক হয়েই যায়।

আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছেছি, তখন বেলা সাড়ে তিনটে হবে, এত আগে গিয়েও যে সীটটা পেলাম ঠিক মনের মতন হলো না। মানে বর্ডার প্রায় ৫০ মিটার দূরে, ভালোমতনই বর্ডার দেখা যাচ্ছে, তবে অনেকটাই কোনাকুনি হয়ে গেছে।

চারটা নাগাদ হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে একজন কম্যান্ডিং ফৌজি অফিসার এলেন। প্রাথমিক জয় হিন্দ, ভারতমাতা কি জয়, বন্দে মাতরম ইত্যাদি বলে আসরটাকে একটু নয়, অনেকটাই চাঙ্গা করে দিলেন। সারা স্টেডিয়াম জুড়ে সাউন্ড সিস্টেম, তার সাথে আমাদের স্লোগানের আওয়াজে চারিদিক গমগম করছে। আর উনি লম্বা স্টেডিয়ামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। হাতের কায়দায়, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বারবার বোঝাচ্ছেন যে আওয়াজ আরও জোরে চাই। হাতের ইশারায় বারবার বোঝাচ্ছেন, আমাদের এই আওয়াজ বর্ডারের ওপারেও পৌঁছানো চাই।

চারটা দশ নাগাদ অনেক ছেলেমেয়ের একটা দল এলো, প্রায় তিরিশ চল্লিশ জনের। এরা সবাই দর্শনার্থী। অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে। বিএসএফ ফৌজিরা এক একবারে এঁদের চারজনের হাতে আমাদের জাতীয় পতাকা ধরিয়ে দিয়ে স্টেডিয়ামের মাঝখানের রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করালো। সারা স্টেডিয়াম তখন ওঁদের তালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। তালি বা আওয়াজ কম হলেই সেই ফৌজি কম্যান্ডার ঈশারা করছেন, আরও জোরে আওয়াজে চাই। এর মিনিট দশেক বাদে, মানে চারটা কুড়ি নাগাদ ফৌজি কম্যান্ডার মাইক্রোফোনে ঘোষনা করলেন, মেয়েদের মধ্যে যারা নাচতে চায়, তাঁরা নীচে নেমে আসতে পারে। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই। জনতা এমনিতেই চাঙ্গা ছিলো। ঘোষনা শোনামাত্রই সারা স্টেডিয়ামের কোনা কোনা থেকে মেয়েদের দল সব দৌড়ে দৌড়ে নেমে এলো।

এবার শুরু হলো নাচ। পাকিস্তান বর্ডারের সামান্য দূরত্বে পাকিস্তানকে সামনে রেখে সারা স্টেডিয়াম জুড়ে গান চলছে হামসে যো টকরায়গা, আর সেই গানের সাথে নাচছে প্রায় শ’দুয়েক ভারতীয় মেয়ে। আর সামান্য দূরে বর্ডারের ওপার থেকে পাকিস্তানের লোকজন দেখছে, মাইকে শুনছে। কয়েকজন উৎসাহের আতিশয্যে বর্ডারের প্রায় কাছে চলে যায়। তাল মিলিয়ে সাপোর্ট দিচ্ছে পুরো স্টেডিয়াম। মেয়েরা, কেউ একজন অন্য আরেকজনকে চেনে না, তবু হাতে হাত ধরে দলবেঁধে হিউম্যান চেইন বানিয়ে স্বতঃফুর্ত হয়ে নেচে চলেছে।

পরে জানলাম, আমাদের ফৈজিরা ইচ্ছে করেই কিছু ভারতীয় দর্শকের হাতে জাতীয় তেরঙ্গা নিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে বর্ডারের একদম কাছে যেতে দেয় না।

আর ফৌজি কম্যান্ডারের ভূমিকা তো আছেই। এই নাচ চললো প্রায় মিনিট চল্লিশেক। এর ফাঁকে ফাঁকেই ফৌজি কম্যান্ডারের সাথে তাল মিলিয়ে সারা স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে বারংবার আওয়াজ উঠছে

– হিন্দুস্তান

– জিন্দাবাদ

– ভারতমাতা কীইইইইইই

– ঝয়য়য়য়য়য় (কেন জানিনা, জয় বলতে গিয়ে আমার বারবার ঝয় বেরিয়ে আসছিলো)

– বন্দে

– মাআআআআতরম

সকলের এই সন্মিলিত আওয়াজে অদ্ভুত জাতীয়তাবোধের চেতনা আপনাআপনি এসে যায় রে, তানিয়া।

এরপর প্যারেড করে এলো আমাদের বিএসএফ-এর জওয়ানরা। বর্ডার থেকে আন্দাজ ৭০ মিটার দূরে আমাদের সীমানায় এসে দাঁড়ালো। একদম প্রথম সারিতে দু’জন বিএসএফ মেয়ে। ড্রিলের শুরুতে এই দুটি মেয়ে হাতে তরোয়াল উঁচিয়ে ধেয়ে গেলো বর্ডারের দিকে। এই ড্রিলকে সঠিক বর্ণনায় কি বলবো জানিনা। যেভাবে, মানে যে স্পীডে মেয়ে দুটি এগিয়ে গেলো সেটা একেবারেই স্বাভাবিক হেঁটে প্যারেড করে যাওয়া নয়, এটাকে প্রায় দৌড়ে ধেয়ে যাওয়াই বলা চলে। মানে আমরা যদি কাউকে তাড়া করি, বা আক্রমণ করার জন্য ধেয়ে যাই, অনেকটাই সেইরকম। শরীরী ভাষায় ‘আজ তোকে শেষ করে ফেলবো’, সেইরকম। তারপর বর্ডারের গেটের সামনে গিয়ে কাঁধের উপর পা তুলে এক এয়ারকিক। পাকিস্তানের তরফেও একই রকম ড্রিল চলে। এই ড্রিল উভয় দেশের মধ্যে সিনক্রোনাইজড। এরপর একে একে ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান ড্রিল করে চলেছে। একটু আগেই যা বললাম, যাকে বলে ধেয়ে যাওয়া, অনেকটাই যেন “আজ তোকে শেষ করে দেবো”, এই শারীরিক ভাষায়। ছবিটা দেখে নিজেই বল, এইরকম প্যারেড স্টেপিং আগে দেখেছিস?

তারপর বর্ডারে গিয়ে এয়ারকিক, যা কাঁধ ছাড়িয়ে যায়। তারপর বুকের ছাতি দেখানো, সবই নিঃশব্দ শারীরিক ভাষায় শত্রুকে নিজের শৌর্যের প্রকাশ, অবশ্যই ফৌজি কায়দায়। ইংরেজিতে both sides intimidate each other by throwing high kicks and by staring. সাথে প্রবল ভারতীয় সমর্থন। লিখে পুরো বোঝানো যাবে না। ছবি দিলাম, তাহলেই বুঝতে পারবি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দুই দেশের বর্ডারের গেট খুলে দেওয়া হয়। আমাদের বর্ডার গেট তেরঙ্গা রঙের। সবার শেষে Beating Retreat. সূর্যাস্তের ঠিক আগে দুই দেশের জাতীয় পতাকা একই সাথে নামিয়ে আনা হয়। তারপর দুই দেশের জওয়ানরা হাত মেলায়।

এই বিশেষ শারিরীক ও মুখচোখের ভাষার হাত মেলানোকে ইংরেজি ভাষায় বলবো brusque handshake। এর মানে জানিস? এটা হলো quick and direct in manner or speech, and often not polite. If you describe a person or their behaviour as brusque, you mean that they deal with things, or say things, quickly and shortly, so that they seem to be rude. দুটো ছবি দিলাম, ফৌজির চোখ দুটো লক্ষ্য কর, যেন আগুনের ফুলকি। এই brusque হাত মেলানোর পর দুই দেশের বর্ডারের দরজা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সেখানেই এই যৌথ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

তানিয়া,

একটু আগেই যা বললাম, এই প্যারেড এককথায় ফৌজি ভাষায় displaying the two countries’ rivalry আবার দুই দেশের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরকারিভাবে বলতেই হয় an effort to display of brotherhood and cooperation between the two nations. কিন্তু যেটা পাওনা, সেটা সাধারণ ভারতীয় দর্শনার্থীদের জন্য জাতীয়তাবোধের চেতনা। এই ড্রিল দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই সেই জাতীয়তাবোধ বারংবার মনে চলে আসে। তাইতো একসাথে আওয়াজ তুলি

– হিন্দুস্তান

– জিন্দাবাদ

– ভারতমাতা কীইইইইইই

– ঝয়য়য়য়য়য়

– বন্দেএএএএ

– মাআআআতরমমমম

যতবার ভারতমাতা কীইইইই “জয়” বলতে চেয়েছি, উত্তেজনায় বারবার ঝয়য়য়য়য়য় বেরিয়ে আসছিলো। আমি ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে বা কলকাতার রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখেছি। কিন্তু এই আত্তারি প্যারেড এক অন্য মাত্রার। আমি তোকে বলবো, একবার শুধু অমৃতসরে এসে এই ড্রিল দেখে যা। এটা Show of the Lifetime. একটিবার এখানে এসে আমার কথাটা মিলিয়ে নিস।

অক্টোবর, ২০১০ সালে পাকিস্তান রেঞ্জারসের মেজর জেনারেল ইয়াকুব আলি খান প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই aggressive আচরণ কমানোর জন্য। জবাবে ৯ নভেম্বর ভারতের তরফেও একই প্রস্তাব আসে। কিন্তু এটা সম্ভব হয় নি। মেজর জেনারেল ইয়াকুব আলি খান রেঞ্জারস জওয়ানদের জন্য বিশেষ কায়দার দাড়ি ও গোঁফেরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরজন্য তাঁদের বিশেষ ভাতাও চালু হয়েছিলো।

২ নভেম্বর ২০১৪ সালে এই বর্ডারেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সময় পাকিস্তান সীমানাতেই পাকিস্তানী উগ্রপন্থী হানায় ৬০ জন নিহত হন, আর ১১০ জন আহত হন। তখন কিছুদিন প্রবল উত্তেজনা ছিলো। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালের মিলিটারি সংঘাতের পর ৮ অক্টোবর পর্যন্ত এই যৌথ অনুষ্ঠান চালু ছিলো, কিন্ত সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খোলা ছিলো না। প্রসঙ্গত বলি, দীপাবলী ও বকরি-ইদ উপলক্ষে, এবং স্বাধীনতা দিবসে উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে উপহারের আদানপ্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তান সেবার দীপাবলী উপলক্ষে ভারতকে প্রথাগত উপহারও দেয় নি।

তানিয়া,

এবার আসি আমার লেখার শেষ পর্যায়ে। অমৃতসর এলে কেশর ধাবায় যেতেই হবে, আর কাঁসার গেলাসে মালাই দেওয়া লস্যিও খেতেই হবে।

পুরনো কলকাতার যেমন অনেক বনেদী সন্দেশ, মোগলাই, বিরিয়ানী, কচুড়ির দোকান আছে, সেরকমই অমৃতসরের পুরনো গলিতে একটি ধাবা আছে, কেশর দা ধাবা। পুরনো শহরের পাসসিন চকের ছোট সরু রাজপুরা গলিতে। ১৯১৬ সালে লালা কেশর মল ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী দেবী এর স্থাপন করেছিলেন। আমরা অমৃতসর আসার আগে কয়েকজনের মুখে এর কথা শুনেছিলাম। হোটেলে গিয়ে ভালো ধাবায় খাবো বলা মাত্রই এক কথায় ওরা এই কেশর দা ধাবার কথা বললো। ট্যাক্সিতে উঠেও এর নাম বলতেই ট্যাক্সিওয়ালাও বললো অমৃতসরে ট্যুরিস্ট এলে এই ধাবাতেই আসে। লোকমুখে শুনলাম BBC, Discovery, Travel, Star টিভিতেও নাকি এর কভারেজ হয়েছে। এসে দেখি বাইরের গাড়ি এর সরু গলিতে ঢোকে না, মানে এখানের লোকজন ঢুকতে দেয় না, কারণ গলি জ্যাম হয়ে যায়। তাই খানিকটা হেঁটেই আসতে হলো

পুরনো কলকাতার যেমন অনেক বনেদী সন্দেশ, মোগলাই, বিরিয়ানী, কচুড়ির দোকান আছে, সেরকমই অমৃতসরের পুরনো গলিতে একটি ধাবা আছে, কেশর দা ধাবা। পুরনো শহরের পাসসিন চকের ছোট সরু রাজপুরা গলিতে। ১৯১৬ সালে লালা কেশর মল ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী দেবী এর স্থাপন করেছিলেন। আমরা অমৃতসর আসার আগে কয়েকজনের মুখে এর কথা শুনেছিলাম। হোটেলে গিয়ে ভালো ধাবায় খাবো বলা মাত্রই এক কথায় ওরা এই কেশর দা ধাবার কথা বললো। ট্যাক্সিতে উঠেও এর নাম বলতেই ট্যাক্সিওয়ালাও বললো অমৃতসরে ট্যুরিস্ট এলে এই ধাবাতেই আসে। লোকমুখে শুনলাম BBC, Discovery, Travel, Star টিভিতেও নাকি এর কভারেজ হয়েছে। এসে দেখি বাইরের গাড়ি এর সরু গলিতে ঢোকে না, মানে এখানের লোকজন ঢুকতে দেয় না, কারণ গলি জ্যাম হয়ে যায়। তাই খানিকটা হেঁটেই আসতে হলো

আমরা গিয়ে দেখি ছোট্ট গলির মাঝে এই ধাবার বাইরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, মানে ওয়েটিং লিস্টে। আমাদের নম্বর ১৭, তখন ৬ নম্বর সবে ঢুকেছে। খানিক বাদে নম্বর এলে ভেতরে ঢুকলাম। লম্বা পাথরের টেবিলের দু’পাশে চারটে করে কাঠের স্টুল, চেনা অচেনার বালাই নেই। এভাবেই পাশাপাশি বা সামনাসামনি বসতে হবে। লিমিটেড নিরামিষ মেনু। যেসব খাবারগুলো খেতে লোকজন এখানে আসে, যেমন পরোঠা, তন্দুরি, কুলচা, চানা মশালা, ছোলে, এগুলো সবই আছে। এই লিমিটেড চয়েসের মধ্যেই মেনু ঠিক করতে হবে। কুইক সার্ভিস। সব মিলিয়ে ভালোই খাওয়া হলো, দামেও পকেটে চাপ পড়ে না।

আমি থালি নিয়ে পরোটা, চানা মসালা, ছোলে খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। এবার আমার স্ত্রী, কন্যা, শ্যালিকা শপিং করতে যাবেন। একেবারেই আমার বিষয় নয়। আমি গেলে উপদ্রবের আশংকা আছে। তাই, শান্তিপূর্বক সিদ্ধান্ত; আমি হোটেলেই থাকবো।

লস্যির কথা বললে, এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় লস্যি স্পেসাল দোকান আছে, তাঁরা শুধুই লস্যি বিক্রি করে। পঞ্জাবের দুধ ভারতবিখ্যাত। এখানের লস্যি ভালো হবে না, তো কোথায় হবে?

তাহলে, তানিয়া,

এই হলো আমার অমৃতসরের ডায়েরি।

ভালো লাগলো?

কি জানি, তুই বিদেশে থাকিস, তোদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা।

আর হ্যাঁ, একবার ফোন করবি তো?

অনেকদিন হয়ে গেলো; তুই কিন্তু ফোন করিস নি।

********

सत श्री अकाल

লেখায় আর বর্ণনায় মুন্সিয়ানা আছে।

চিঠির মাধ্যমে ঐতিহাসিক দিকটা সুন্দর তুলে ধরা হয়েছে।

এটা মূলত ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে লেখা, সাথে ভ্রমণের সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছে।

I don’t have Bengali script, excuse me for commenting in English.

I have visited Amritsar, I have seen the places, but after reading your article, I could know about the historic city.

Wonderful narration, and would love to give special credit for the splendid description of border parade.

Please continue with such articles.

Thanks